Великопостные статьи 2018 г.:

Новое средневековье

Апология безделья, или Против активности

Диалектика религиозной иллюзии

Христианская ортодоксия vs православное христианство

Монета, или Система богоубийства

Еще раз о мироносицах и атеизме

Мы уже средневековые люди не только

потому, что такова судьба и фатум истории,

но и потому, что хотим этого.

Вы ещё люди новой истории,

потому что не хотите сделать избрания.

Николай Бердяев. «Новое средневековье»

Мы снова во времени Великого поста, а значит, нелишне снова напомнить, что он появился когда-то как время оглашения, научения вере перед крещением. Хорошее время, чтобы задуматься: в чем же состоит наша вера. В прошлые годы мы уже предприняли несколько таких попыток; попытаемся и в этом.

Нас пугают наступлением Нового средневековья: грозят мракобесием, фанатизмом, фундаментализмом, крахом идеалов и достижений современной культуры. Но разве крах цивилизации Нового времени – не мечта многих и многих, от левых до традиционалистов? «Новое средневековье» – пугало для одних, но мечта для других.

Например, на христианский взгляд, Средневековье, при всем огромном количестве оговорок, – время торжествующего христианства, а Новое время, его сменившее, при столь же огромном количестве оговорок, – время торжествующего материализма.

Но не зыбь ли на медийной воде сама идея Нового средневековья? Не одна ли из кучи модных или не очень «идей»? Есть ли реальные основания говорить о наступающем Средневековье?

Петров-Водкин. Петроградская Мадонна

Наступает Средневековье?

Действительно, в современности можно отметить ряд изменений, напоминающих нечто средневековое, кризис (если не смерть) ряда модерных реалий и заступания на их место чего-то, напоминающего домодерн. Перечисленные мной изменения подмечаются многими. В своем изложении этих изменений я во многом пересказываю – иногда дословно – выступление Екатерины Шульман «Технологическое средневековье», где они представлены в концентрированном виде и как раз под знаком Нового средневековья (более подробное изложение можно почерпнуть из ее других, более пространных лекций).

Глобализм, упадок национальных государств. Национализм – модерное учение, попытка свести к чему-то «естественному» («кровь и почва», «этнос»), то, что раньше обосновывалось «сверхъестественно» (религией, вассалитетом). Национализм есть идеология национальных государств, сформировавшихся в Новое время. Сейчас же мы наблюдаем их упадок, атаку с двух направлений: наднациональные организации (и у них есть средневековые аналоги – Церковь, Священная Римская империя, сети монастырей и университетов) отнимают суверенитет у государств «сверху», а «снизу» его отнимает регионализм, возрастающая роль городов и отдельных местностей (средневековые аналоги также очевидны). Средневековье было универсалистским временем, временем единого «крещеного мира», который распался в Новое время. Иронично, что консерваторы, ратующие за национальный суверенитет и критикующие глобализацию, на самом деле защищают модерные реалии против средневековых. Типичная для иных православных связка «глобализация и Антихрист» – антисредневекова. Средние века были глобалистичны и космополитичны.

Новое поведение. Новое время – эпоха торжества индустриальной цивилизации, массового общества (этого кошмара как для правых, так и для левых критиков). Массы людей по звонку вставали и шли на работу, по звонку уходили домой. Некоторые тенденции говорят о том, что такому поведению приходит конец: люди работают дома или где придется, вне графика, не централизованно. Мы как бы возвращаемся к средневековым ремеслам, говорят о – и многие подмечают – возрождении ручного художественного труда (если состоится роботизация, то новые «ремесла» станут главной работой для потерявших рабочие места). «Традиционные СМИ», формировавшие культурное единство масс, умирают, их попирают новые нишевые медиа. Вообще моделей поведения становится больше, как их было больше в Средние века. Человек более не определен своей профессией и зарплатой, но скорее «репутацией», местом в сетях доверия – средневековой «честью».

Трансформация образования. Образование в Новое время создавало профессионалов. Средневековые университеты были местом бескорыстного производства истины самой по себе. Похоже, что современное образование дрейфует в сторону средневековую: «первое высшее» получают не для профессии, а скорее ради «общего развития». Вообще (само)образование становится нормальной чертой жизни, а не требованием рынка труда, и, собственно, стремительно меняющийся рынок труда отвязал от себя университеты. Грубо говоря, профессии будут обучаться в ремесленных «цехах», а за университетами останется производство истины.

Уменьшение насилия. Статистика фиксирует уменьшение насилия, культура явно становится «мягче» (о глобальном снижении насилия см. Steven Pinker. «The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined»). Многих, наверное, это удивит, но «меньше насилия» – тоже средневековый феномен (см., например, главку «Европейское мирное движение» в «Рождении Европы» Ле Гоффа или приведенные ниже цитаты из Гребера). Новое время было веком страшных глобальных войн и милитаризма, а Средние века не знали таких страшных войн и были временем религий мира. Современное сознание явно склоняется ко второму.

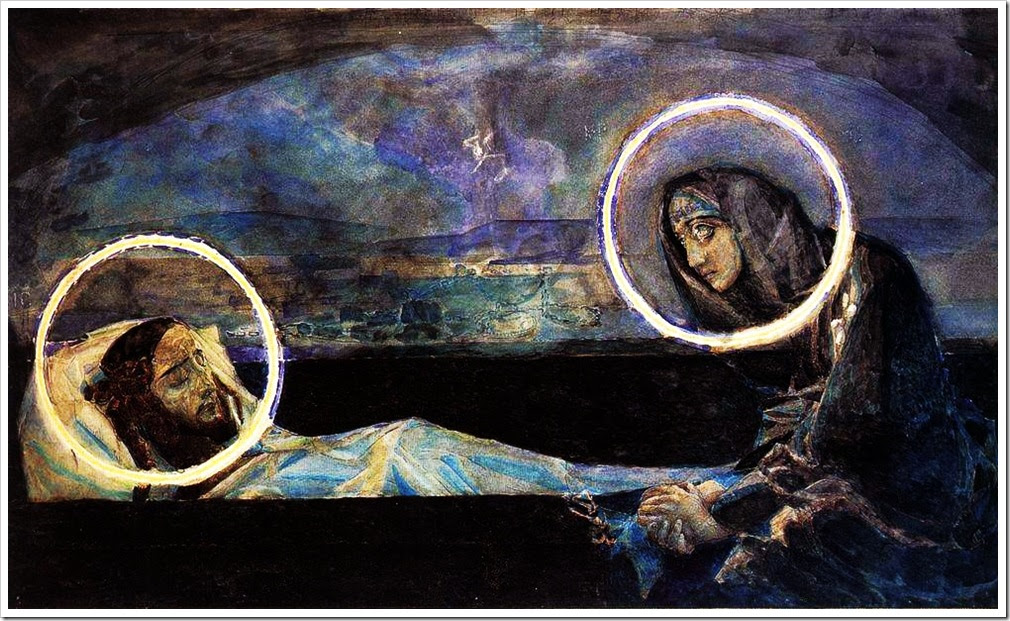

Врубель. Надгробный плач

Феминизация. Причин уменьшения насилия множество, одна из них – феминизация. Женщинам, разумеется, меньше свойственна агрессия, то есть увеличение роли женщин в обществе ведет к феминизации самого общества, а следовательно, к уменьшению агрессии. Еще Бердяев писал, что Новое средневековье будет «женским» в противовес «мужскому» Новому времени. Но гуманизация жизни женщин – одна из средневековых реалий, одно из направлений церковной политики в Средние века (см. Ключевский). И далее: отнюдь не «маскулинный» идеал монаха, женское монашество, куртуазная культура.

Семейные ценности. Казалось бы, идеалы семьи разрушены, «сексуальная революция» победила. Однако в нынешнем поколении молодых тяга к семье много выше, чем у их родителей. Скандалы вокруг харрасмента напоминают средневековые выступления клира против правителей по поводу их неканоничных браков. Попросту говоря, в секс возвращается этика. Меньше проводя времени за работой, люди больше времени проводят с семьей. Крах семейных ценностей – дело Нового времени и, похоже, что к этим ценностям – средневековым – мы ныне возвращаемся.

Фиатные деньги. Гребер в книге «Долг» разделяет исторические эпохи на огромные циклы, определяемые природой денег. Для простоты я намечу различие так: есть эпохи кеша, есть эпохи кредита. Времена наличности, когда есть только данность, и времена веры (на латыни «вера» – credit). Эпоха кеша – эпоха рабства, войн, национализма и отвержения религии. Эпоха кредита – эпоха меньшей эксплуатации, меньшего количества войн, универсализма, эпоха по преимуществу религиозная. Пример эпохи кеша – модерн, где деньги были золотом, конкретным предметом. Пример эпохи кредита – Средневековье, где «денег» как бы и не было, они были виртуальными, вполне абстрактной мерой мены предметов. В 1971 г. Никсон отвязал доллар от золотого стандарта, и с тех пор у нас «средневековые» деньги. По иронии, многие как бы левые критики именно это более всего ненавидят, хотя здесь мир явно выходит из классического капитализма: из кеша в кредит, из данности в веру.

Постсекулярный поворот. Самое примечательное, конечно, – возвращение религии после «смерти Бога», самая очевидно «средневековая» черта наших дней.

Гребер переход от Осевого времени к Средним векам описывает так: «Если Осевое время стало эпохой материализма, то Средние века были прежде всего эпохой трансцендентности. Крушение древних империй почти нигде не привело к появлению новых. Народные религиозные движения, некогда носившие подрывной характер, вдруг стали доминирующими институтами. Рабство пришло в упадок или исчезло, заметно снизился общий уровень насилия. По мере роста торговли ускорялось развитие технологий; более мирные условия сделали более свободным перемещение не только шелка и специй, но и людей и идей. Тот факт, что средневековые китайские монахи могли посвящать свое время переводу древних трактатов с санскрита, а студенты медресе в средневековой Индонезии спорили по-арабски о юридических терминах, свидетельствует о космополитизме этой эпохи».

И применительно к нашей эпохе: «Если история не обманывает, то эпоха виртуальных денег должна означать отход от войн, строительства империй, рабства и долговой кабалы (с выплатой заработной платы или иного вида) и движение по направлению к созданию неких всеобъемлющих институтов глобального масштаба, которые будут защищать должников».

Гончарова. Евангелисты

Руины

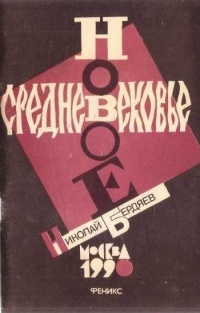

Все вышеперечисленное – лишь несколько тенденций, выхваченных из общего потока событий, возможно, ложно понятых. К тому же идее Нового средневековья уже сто лет. Уже Бердяев прогнозировал его чуть ли не в тех же словах. Новое средневековье присутствует как возможность уже сто лет: следует ответить на вопрос, почему эта возможность так и не реализовалась. И, соответственно, не могут ли нынешние средневековые тенденции опять вылиться в ничто.

Бердяев, фиксируя наступление Нового средневековья, центральным событием называет Октябрьскую революцию. Октябрь, как и все социалистическое движение, долженствовал покончить с капитализмом, а следовательно – со всей культурой Нового времени (со сменой базиса очевидным образом сменится и надстройка). Но если Новое время – противоположность Средневековья, то посткапитализм, как противоположность Нового времени, будет Новым средневековьем. Бердяев: «Автономия хозяйственной жизни привела к ее господству над всей жизнью человеческих обществ. Мамонизм стал определяющей силой века, который более всего поклоняется золотому тельцу. […] Конец капитализма есть конец новой истории и начало нового средневековья. Грандиозное предприятие новой истории нужно ликвидировать, оно не удалось».

Религия здесь оказывается в центре проблемы, ибо материализм есть не просто одно из учений, а основополагающий принцип Нового времени (капитализма): существует только то, что непосредственно дано чувствам, есть только материя, Бога нет. Этот принцип определяет все: деньги есть как куски золота, фиатные же деньги – нечто вроде суеверия. Потому доминирующим стилем искусства Нового времени был реализм: изображать можно только то, что видно (Кандинский, один из отцов авангарда, напрямую связывал отказ от материализма в мировоззрении с отказом от натурализма в живописи). Сквозная логика капиталистического способа производства: материализм философии, материализм денег, материализм искусства. Очевидно, что эти три материализма должны быть ликвидированы при смене способа производства (базис предопределяет надстройку). Материализм сменится символизмом: религией в философии, фиатными («символическими») деньгами в экономике и отказом от реализма в искусстве.

С этой точки зрения совершенно логично, что расцвет нереалистического искусства приходится на русский религиозный Ренессанс и Октябрьскую революцию. Капиталистический способ производства переживал в начале XX века масштабный кризис, и, казалось, наступает посткапитализм с новыми базисом и надстройкой. Искусство отказывалось от реализма, так же, как философия отказывалась от материализма, а политика от капитализма. Отказ от прямой перспективы в живописи совпадает с «открытием иконы» в философии и искусствознании. Флоренский, Малевич и Ленин – современники и делали одно дело. Все трое разрушали старое искусство, старую философию, старую политику и пытались создать новые.

«Тринадцатый апостол» Владимир Маяковский формулирует задачи своей эпохи так: «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию». Все эти четыре задачи были провалены в позитивном смысле и выполнены в негативном. Удалось разрушить, не удалось построить.

Проследив историю этих четырех «долой», мы сможем понять нашу главную проблему – Новое время действительно закончилось сто лет назад и на его месте не было ничего создано, Новое средневековье не пришло. Борьба с материализмом привела не к победе символизма, а к постмодернистской каше. Время постмодерна есть не что иное, как развалины модерна, пустота на месте Нового средневековья. Наше время управляется логикой руин. Постмодерн назвали временем конца метанарративов, хотя на деле постмодерн есть просто метанарратив о конце, метанарратив руин.

Шагал. Авраам и три ангела

Долой ваш строй

Это главное: мировой революции не случилось, социализм не был построен. Однако буржуазия, напуганная Октябрем и под давлением рабочего движения, пошла на перестройку системы, и было создано социальное государство со всеми его несомненными успехами. Тем не менее, социальное государство – не социализм, а постмодернистский капитализм, развалины капитализма, пустота на месте социализма. Базис существенно не изменился, а значит, какие-либо существенные изменения в надстройке невозможны. Сквозная логика способа производства правит всем: логика руин.

Долой вашу религию

Русский религиозный Ренессанс, так же, как и весь подъем религиозности в начале XX века, не достиг своей цели все в той же логике руин. Пытались возродить христианство, но нынешний лик этого возрождения – фундаментализм. Впервые слово «фундаментализм» появилось как самоназвание американских протестантов, не приемлющих теории Дарвина и предложивших креационизм как «научную теорию». Важно, что эти несчастные протестанты были позитивистами: они не знали никакой другой формы истины, кроме научного факта. Если в Библии написано «так-то и так-то» и это истина, то это значит – «научная истина», то есть «Бог создал мир в семь дней, а день – это 24 часа». Животворящий дух Писания потерян, осталась лишь убивающая буква.

Борис Гройс объясняет, как это произошло (например, в статье «Религия в эпоху дигитального репродуцирования» или в лекциях «Искусство в XXI веке. От объекта к событию»). Вот, говорят, религия с победой «научного мировоззрения» (то бишь материализма) умерла. Нет, говорит Гройс: после победы материализма умирает дух религии, а выживает материя религии, ее буква. Выживает текст (но не смысл) Писания, ритуалы, правила. «Механическая» составляющая религии после победы механицизма (что логично) выживает, умирает духовная. Внешнее побеждает, внутреннее умирает.

Фундаментализм есть продукт модерна, и до модерна просто невозможен. «Наступает Новое средневековье» – предупреждают нас люди, испуганные фундаментализмом, не понимающие, в чем суть проблемы: средневековая религиозность нефундаменталистична. Проблема в том, что Новое средневековье не настало. Религиозный Ренессанс проиграл – мы в его руинах.

Долой вашу любовь

XX век – эпоха феминизма и сексуальной революции. Левые, и не только они (интеллектуалы и художники Серебряного века, например) боролись с лицемерием буржуазной морали и, разумеется, за свободу женщин. Здесь мы должны учесть урок Михаила Лифшица (в «Либерализме и демократии», например): бунтом против буржуазной морали не может быть имморализм – поэзия Маяковского, нашего, может быть, лучшего любовного поэта, с ее отвращением перед буржуазной моралью, не имморалистична. Ибо на современной стадии имморализм и есть первенствующая форма буржуазной морали – раз, а два – имморализм всегда был изнанкой капитализма, как бордель – изнанка буржуазной семьи, а криминал – изнанка «добропорядочного общества». Бунт имморалиста есть просто борьба за изнанку того, против чего он якобы бунтует. Внешне рационально организованный, капитализм изнутри представляет собой хаос эгоистических интересов. Это противоречие ловит внутрь себя многие «бунты»: следует отвергать и организацию, и стихийность капитализма. Выставлять на тезис – антитезис означает оставаться еще внутри системы; нужен синтез, выход из системы вообще. Не нужно говорить «нет» миру, нужно сказать «да» другому миру. Разрушение старой лицемерной морали не дало новой подлинной морали, разрушение патриархата не привело к обществу равноправия. Мы живем внутри руин патриархата.

Долой ваше искусство

Лучше всего эту диалектику руин видно в истории искусства, ибо искусство на то и искусство, что наглядно.

Кандинский. В синем

История современного искусства есть история разрушения реализма. Мы мало задумываемся о всей странности реализма: изображения жизни «точь-в-точь» при полном торжестве выдумки. Средневековое искусство, не будучи реалистичным, ничего при этом не выдумывало, напротив, оно считало, что изображает важные реальности адекватными этим важным реальностям средствами. А реализм изображает жизнь, но при этом все знают, что «это все придумано и нарисовано». В этом смысле идеал реализма – телевидение, где все ну совсем как в жизни, и притом – полная иллюзия. Как странна сама эта затея: копировать жизнь. Разве искусство – не способность создавать то, чего в жизни нет? Главная интенция искусства – создание немирского, она сохраняется, но если кроме этого мира ничего нет, то изображаться будет просто мир. То, что реализм кажется нам до сих пор нормой, говорит о том, насколько мы все материалисты. И пусть даже при слове «реализм» в наших головах возникает образ Возрождения, искусство Возрождения – не совсем реализм, оно еще изображает вещи мира в свете Божьем, и поэтому вещи на полотнах Возрождения так прекрасны. Но именно в искусстве Возрождения начинается сдвиг от Света к тому, что он освящает, с этого началось движение современного искусства.

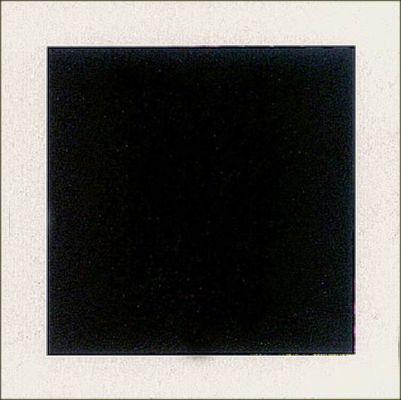

Если принцип искусства Нового времени – реализм, миметическое изображение чувственно данного, то принцип средневекового искусства – символизм, изображение неизображаемого. Импрессионисты начали борьбу против реализма, кубисты продолжили, авангард завершил. «Черный квадрат» есть конец старого искусства и – как пишет Манусакис – есть икона: «Казалось бы, с падением Византии иконы должны были безвозвратно уйти в прошлое. Действительно, впоследствии мы разучились созерцать их – и это забвение сегодня выражается в распространении своеобразной моды на иконы, использующей их в совершенно новом качестве объектов искусства минувшей эпохи. А ведь именно такой объективации и сопротивляется иконография, с ее обратной перспективой. В современности русский апофатизм – в особенности супрематизм Малевича – энергично выступил против «эпохи варварства» в западном искусстве – против его стремления воспроизводить средствами репрезентации и против его тенденции объективировать репрезентированное. «Затмение объектов», провозглашенное манифестами абстракционистов, было мощным средством против объективации. Не случайно современное русское искусство (я имею в виду творчество Кандинского и Малевича) настолько близко подходит к своему литургическому прошлому. Яннис Зиогас убедительно продемонстрировал влияние икон на работы Малевича, особенно на его знаменитый «Черный квадрат», в своей книге «Византийский Малевич».

Пафосом авангарда было не изображение мира, а его преображение, созидание нового человека, как созидание нового Адама было делом иконы. Авангард желал создать новую реальность, в которой будет жить новый человек, как «жил в иконе» (а не смотрел на нее) средневековый человек, по выражению Владимира Мартынова. Преображения мира не произошло, и современное искусство, развивая свою логику отрицания старого, оставаясь притом всё в том же старом мире, самоуничтожилось. Оно попало в ловушку инновационного обмена, описанного Борисом Гройсом в его классической книге «О новом».

Малевич. Черный квадрат

Инновационный обмен есть главный закон экономики современной культуры. «Протест против старого», художественная инновация есть всего-навсего «негативное следование традиции», а не ее уничтожение. «Новое» возникает вслед старому, чтобы самому стать «старым» и смениться новым «новым». Иными словами, это логика «новинки». «Протест» («надоело, хочу новое») есть затребование новинки, нового товара. Искусство функционирует как арт-рынок. Рынку нужны новые товары, арт-рынку – новые произведения, и совершенно ясно, что такая логика убивает все внерыночные критерии, ибо так вообще действует рынок, приравнивая всё к деньгам. От искусства остается лишь его жест без всякого содержания. Современное искусство – не искусство, а то, что продается как искусство, в качестве искусства. Беспредметность современного искусства – наилучший объект для рыночных спекуляций (логика «безделушки», продается буквально ничто, в товарном фетишизме исчез товар, остался только фетиш). Всего лучше это видно в реди-мейдах. Музей, выставка – место искусства, давайте там поставим писсуар, и он будет произведением искусства. То есть будет обладать меновой стоимостью искусства без всякой вообще потребительской стоимости искусства. Реди-мейд – момент, когда искусство полностью подчинилось логике рынка. Ретроспективно можно сказать, что «Черный квадрат» вместе со всем авангардом уже был реди-мейдом: на выставке был выставлено нечто нехудожественное, принятое за художественное просто в силу размещения на выставке; но логика истории могла развернуться иначе. Жест искусства можно свести к неутилитарности, произведение искусства есть «цель в себе», нечто, что нельзя практически использовать. Объекты современного искусства повторяют этот жест, они неутилитарны, но это все: они всего лишь выдают себя за искусство, чтобы быть проданными на арт-рынке.

Содержание искусства (его потребительская стоимость) совершенно не важно для инновационного обмена, главное, чтобы совершался сам обмен. Искусство в нашей культуре наделено необычайно важной ролью, оно, в сущности, последнее «святое» нашей культуры. Арт-рынок продает саму эту «важность», саму ауру искусства без собственно искусства (Беньямин ошибался: испаряется не аура произведения искусства – она остается, воспроизводится ожиданием публики; испаряется само произведение). Интересно, что Гройс опровергает сам себя в лекциях «От объекта к событию», где, сравнивая «Мону Лизу» с дюшановским писсуаром, говорит, что первая, будучи перемещенной из музея, ничего не потеряет, а писсуар, возвращенный в туалет, потеряет статус произведения искусства (потому что произведение искусства собственно состояло в перемещении писсуара в музей, в манипуляции инновационным обменом). То есть подлинный шедевр неподотчетен инновационному обмену, ему подотчетны художники, которые в гонке за новым не могут писать как старые мастера — проблема немыслимая в Средние века, где можно было нарисовать сто мадонн, и никому это не казалось странным (обратная сторона гонки за новым — любимая тема Гройса — «культурный архив»; все надо складировать в музеях, все надо сохранить; опять же Средние века не знали такого пиетета перед объектами искусства, «перерисовать» икону не было проблемой). Ибо дело в исполнении (потребительской стоимости), а не в новизне. Подлинно новым, по-настоящему радикальным жестом было бы прекратить поиски нового.

Так же, как мода на длинные юбки не свидетельствуют о победе целомудрия, а мода на короткие – о победе распущенности, так и содержание современного искусства ни о чем не свидетельствует. Смена моды на длинные и короткие юбки объясняется законами рынка, законами смены новизны: нужна новая мода, новые новинки (нужна рынку, потребителю «новое» не нужно, ему нужно «хорошее»). Рынку все равно что продавать, единственно важно продолжение купли-продажи. Таким образом, любое действие, любая речь, любое искусство и любая жизнь не имеют никакого значения, кроме рыночного: рынок сожрет все. «Консервативное» или «либеральное» высказывания суть в равной степени товары на рынке высказываний и сами по себе ничего не значат. Любая, сколь угодно радикальная, критика рынка прекрасно продается на рынке. В этом смысле сейчас нет пропаганды и идеологии, ибо при полном торжестве рынка – любое высказывание есть пропаганда рынка, ибо как высказывание оно функционирует в качестве новинки, поддерживая рынок.

Рынок, повторим, сожрет все. Все кроме теракта: не зря один из отцов современного искусства Анри Бретон писал: «Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, стрелять по толпе». Или пресловутые слова Штокхаузена про теракт 11 сентября: «Это величайшее произведение искусства, которое когда-либо существовало во всем космосе». Смерть нельзя обменять, то есть выставить на рынок, как доказывал Бодрийяр. Бессилие изменить систему рождает насилие, желание ее просто уничтожить. Объективное насилие системы порождает субъективное насилие террористов, как писал Жижек. Но искусством систему не уничтожить. Терроризм остается фантазмом, но отнюдь не реальностью современного искусства, что, впрочем, многое в нем объясняет. Современное искусство, запущенное импульсом к созиданию нового мира, но оставаясь в старом, не может ничего, кроме как отрицать себя и окружающий мир и продавать свое отрицание, то есть быть полностью встроенным в этот мир и все больше отрицать самое себя. Инновационный обмен «внутри себя» вечен и будет продолжаться, пока не будет уничтожена сама система. Гройс указывает, что логика инновационного обмена управляет и интерпретациями инновационного обмена, которые, следовательно, сами подчиняются закону смены новизны: какой бы радикальной критике ни подвергался бы инновационный обмен, эта критика включена в него и его обслуживает. Все тексты и все произведения есть лишь товары, и все дело в товарообмене, а не в самих товарах. Подлинной критикой системы была бы ее ликвидация. Как указывал Лифшиц в своем шедевре «Кризис безобразия»: социализм избавит нас не только от капитализма, но и от диких форм протеста против него, таких, например, как терроризм и современное искусство.

Мандзони. Дерьмо художника

В своей книге Лифшиц показывает полную встроенность современного искусства и других форм протеста в капитализм. Моральное алиби современного художника: считать себя передовым, делая то же самое, что и остальные, работать на рынок. Презентуя себя как протестное и антибуржуазное, современное искусство потребляется как раз буржуазией, против которой оно вроде как протестует. Такова печально-ироничная судьба всего современного «протеста». «Художник, бросающий вызов обществу» – чисто мифологическая фигура, в мистерии которого очищается обыватель. Борьба с обывательщиной – вообще один из главных мифов обывателей: обыватель почитает свободу художника так же, как иные христиане почитают святых за добродетели, которых у самих почитателей нет и которые они и не собираются стяжать. Современное искусство – психологическая компенсация недостающей свободы (продается жест свободы, самой свободы нет, как нет и самого искусства). Современное искусство – форма утопического сознания, рожденная общественным бессилием что-либо изменить. Восхищаться «смелой» выставкой или арт-акцией, равно как и звать полицейских для разгона «безобразия», – бессмысленно: надо разрушить мир, где возможны такие выставки и их разгон полицейскими. Дело не в том, что современное искусство безобразно, а в том, что оно сознательно безобразно, в этом его художественная задача. Вопрос в том, почему такая задача ставится: кто и зачем растит «цветы зла» и в чем их обаяние. Современный художник мстит за безобразие современности. Красота есть то, что приносит наслаждение, то есть предмет желание. Желание отсылает к утопии, максимальной реализации желаемого. Создавая красоту художник критикует современное безобразие. Но если художник производит сам безобразие и не способен произвести красоту, значит мы имеем дело с кризисом самого желания: желать нам просто нечего, нет объекта мечтаний, нет веры в лучшее будущее, нет вообще никакого представления о будущем. Коллапсирующее безобразие искусства есть отображение коллапсирующих противоречий капитализма. Современное искусство, изображая безобразие современности, само это изображение полагает достаточной критикой, что не так. Подлинная критика свойственна подлинным шедеврам искусства: прекрасное произведение не только критикует то или иное «зло», изображая его, но и своей собственной красотой предлагает альтернативу этому злу. Но альтернативы-то никакой мы не видим, поэтому подлинное искусство более невозможно, лишь садомазохистское воспроизведение «критики». Подлинное искусство, безусловно, не боится зла и уродства жизни, но оно и не боится противопоставить им свою красоту. Данте написал не только «Ад» (при этом и «Ад» по форме своей прекрасен), но и «Рай»; подлинное искусство трагично в высоком смысле, то есть еще и прекрасно: Шекспир, Достоевский описывают глубины зла, но сами их творения — прекрасны. Капитализм превращает чувство разочарования в нем в идеологию разочарования. Быть разочарованным правильно и «продвинуто». На рынок выбрасывается продукция недовольства рынком. Прибыльно работает целая промышленность недовольства. Критика капитализма полностью интегрирована капитализмом и выгодно продается. Борьба современного искусства против изображения предмета (против реализма) привела к победе не над предметностью, а над принципом изображения: в поп-арте и реди-мейде ничего не изображается, но просто выставляются предметы. Предмет победил искусство. Такова логика саморазрушения искусства. Все эти диагнозы Лифшица (а я его здесь излагаю иногда дословно) можно свести к двум: 1. Современное искусство полностью подчинено логике рынка. 2. «Протест» и «новое» есть идеология рынка.

Я не согласен с Лифшицем только в одном (или, точнее, сдвигаю его мысль на один логический такт). Он ратует за «возрождение возрождения», то есть за социалистический реализм, как он его понимал. Но, во-первых, социалистический реализм есть продолжение авангарда другими средствами – все та же авангардистская борьба за другой мир, за преображение мира, как доказал Гройс в «Gesamtkunstwerk Сталин». Синявский в «Что такое социалистический реализм» указывает что беда соцреализма — в реализме, в рабском следовании психологизму XIX века, что мешает стать соцреализму, тем, чем он призван стать — одной из великих религиозных культур, которые не знали реализма. Во-вторых, не ясно, почему социалистическое искусство должно повторять стиль набирающего историческую силу капитализма (откуда такое странное совпадение надстроек капитализма и социализма?). А в-третьих, Лифщиц не хочет замечать, что пролог современного искусства («высокий модернизм») совпадает с Октябрем и лучшие дни современного искусства – дни, когда победа социализма казалась возможной. Разложение современного искусства совпадает с разложением советского проекта, крахом социализма и торжеством позднего капитализма (поп-арт отображает торжество общества потребления, соц-арт – гибель советского общества). Но если бы социализм не рухнул, то «высокий модернизм» мог бы быть прологом не к убожеству современного искусства, а к новому средневековому искусству. Современный художник и искусствовед Дмитрий Гутов в одной из своих лекций прослеживает борьбу Малевича и Дюшана за звание главного художника XX века (если ему верить, пока побеждает Дюшан), в которой можно проследить, за что боролось искусство и как оно проиграло. Малевич выступал за «сущность» искусства, против реализма за новое искусство. Дюшан никакой «сущности» искусства не знает, в своих реди-мейдах, в своем «Писсуаре» он лишь копирует жест искусства. Малевич разрушал, чтобы создать; Дюшан в руинах продает товары.

Дюшан. Фонтан

Все это не означает, что современные художники «продажны», а их искусство – ничтожно. Напротив: если массовое искусство создает иллюзию благополучия, то о современном искусстве такого явно не скажешь: ничто так хорошо, так художественно удачно не высветляет убогость современного мира, как убогость современного искусства. «Красивое» искусство врет и тем самым глубинно безобразней «безобразного»; «безобразное» же несет истину, но не спасает. Когда Мандзони продает свой шедевр «Дерьмо художника» (свои фекалии в консервных банках) по цене золота с комментарием «всем этим миланским буржуазным

Большинство современных художников прекрасно умеют рисовать, лепить и т. д. Они не делают это «специально», понимая – и репрезентируя в своем искусстве это понимание – что настоящее искусство более невозможно, понимая, что они просто винтики рыночной системы, понимая, что искусство с этим ничего не поделает. Если кто-то и дерзает, то только как Дэмиен Херст со своими «Сокровищами “Невероятного”», где множество произведений искусства выдаются за артефакты какой-то другой, не нашей цивилизации: понятно, что наша цивилизация не может создать существенного искусства.

Иные художники хотят отказаться от самого принципа произведения, создания нового товара для арт-рынка, откуда специфическая проблема документации акций художников – чтобы-таки их можно было выставить, то есть продать.

Другие художники проделывают различные вещи со своими телами, очень напоминающие то, что делают заключенные со своими телами в тюрьме. Синявский в статье «”Я” и “Они”. О крайних формах общения в условиях одиночества» описывает разные автотравматические практики заключенных, объясняя их, тем, что в условиях крайней несвободы единственным «холстом» самовыражения и протеста остаются только сами тела заключенных. Думается, тем же объясняются подобные практики современных художников (так, Павленский напрямую отсылает к тюрьме в своей акции «Туша»; в акции «Фиксация» буквально повторяет одну из самых неприглядных автотравматичных практик заключенных). Художник изображает крайнюю несвободу современных людей (на своем собственном теле: репрезентация биополитики), попадая в вышеописанную ловушку «безобразия»: кроме реального безобразия современности мы ничего не видим, художник де факто подыгрывает современности, уверяя, что выхода из нее нет. Замечание в сторону: «да так даже мой ребенок сможет» — частое критическое замечание в сторону современного искусства. Интересно, что его нельзя обратить в сторону художников вроде Павленского: я не умею рисовать как Леонардо, но хотел бы; я могу действовать как Павленский, но никогда не стану (как Леонардо я не могу «физически», как Павленский я не могу «психологически»).

Часто можно слышать, что современное искусство несет особую теоретическую, рефлексивную функцию: то есть на самом деле уже не является искусством и паразитирует на поле философии. Так же повар вместо блюда мог бы принести статью о кулинарии.

Многие современные художники занимают место пророков и юродивых – благо художник есть последняя сакральная фигура, а эстетика – последняя секулярная религиозность. Действительно, ничего не мешает нам назвать действия пророков и юродов акциями современных художников: Иезекииль ест лепешки из коровьего помета (Иез 4:12–15), Осия берет в жены блудницу (Ос 1:2), Исайя ходит голым (Ис 20:2), Иеремия носит на шее ярмо (Иер 27:2), Седекия – железные рога на голове (3 Цар 22:11). В результате пророков часто принимают за сумасшедших (4 Цар 9:11; Ос 9:7; Иер 29:26). Все дело в том, что, оставаясь в области искусства, современные пророки и юроды дезавуируют сами себя: «искусство всего лишь искусство», артистические забавы, эксцентричности богемы. А в область религии и морали перемещаться нельзя, ибо это уже не будет искусством, а будет просто пророчеством и юродством, а возможно ли это при торжестве материализма?

Несмотря на все это «хочется заниматься искусством». Мания производительности одолевает весь мир, надо производить новые товары, новый арт.

Искусство и производство

Секацкий вводит понятие арт-пролетариата. Пролетариат по Марксу – масса людей, полностью обнуленных в своем качестве людей, и именно благодаря тому, что им нечего больше терять, в своей революции они могут родить полное возрождение человека. Искусство самоуничтожилось, полностью вписалось в рынок, приобрело промышленные масштабы (сотни музеев современного искусства, не говоря о прочем), а следовательно, приобрело пролетарский характер: полное обнуление искусства обещает полное возрождение искусства.

Арт-пролетариат – парадоксальное понятие: «искусство» для нас противостоит «производству», художник противоположен пролетарию. Поэтому столь важна указанная Агамбеном в «Человеке без содержания» разорванность, которую вносит в культуру капиталистический способ производства. Пойесис (делание/творчество/

Искусство более не способно являть божественное —вот главное, на что указывает Агамбен. Вернуть единство культуры пытались еще прерафаэлиты, это стремление было центральным для авангарда. Малевич в работе «Бог не скинут», в этом причудливом доказательстве бытия Божьего и лучшем комментарии к «Черному квадрату», как раз прекрасно понимая, все выше описанное, объединяет Фабрику, Церковь и Искусство как три пути к совершенству, а совершенство, согласно Малевичу, есть Бог. Фабрика, Церковь и Искусство смогут объединиться только в стремлении к Богу. Но, как мы не раз уже сказали, от этих трех остались лишь руины. Агамбен указывает, что современное искусство в поп-арте и реди-мейде рефлексирует разорванность пойесиса, играя с взаимопревращениями произведения искусства и промышленного продукта (банка супа и писсуар выставляются как искусство). Здесь разорванность пойесиса достигает своего осознания: западная эстетическая традиция полностью себя исчерпала. Здесь выступает проблема музея. Музей — не-действительность в силу противопоставления искусства и жизни. Авангард желал уничтожить музей, то есть освободить искусство к жизни, претворить жизнь в искусство. Реди-мейд и поп-арт предает эти цели. Сам писсуар и сами банки супа не являются произведениями искусства, произведением искусства является сам жест перемещения писсуара и банок в пространство музея. Реди-мейд и поп-арт немыслимы вне музея, ибо являются искусством манипуляций с музейным пространством, то есть несмотря на кажущуюся «жизненность» доводят до предела противопоставление искусства и жизни.

«Именно в опыте искусства человек глубже всего осознает событие […] “Бог умер”» пишет Агамбен. «Нетость Бога» — это главный опыт современного искусства, вторит Агамбену Мартынов в «Зоне opus posth». Убогость современного искусства, повторим еще раз, не случайна, она — отображение глубинной ситуации «нетости Бога», причиненной разрывом пойесиса.

Мартынов приходит к своим выводам на материале истории музыки, и, согласно его описанию, в музыке происходит тот же кризис, что и в прочих искусствах. В этом месте сделаем маленькие экскурсы в другие области искусства. Агамбен в «Остающемся времени» утверждает, что рифма, основная черта нашей поэзии (поэзия других эпох и культур не знала рифмы, которая была одним их риторических приемов прозы, как для нас это ни странно) рождается в латиноязычной христианской поэзии как отображение мессианического времени. Интересно, что Аверинцев тоже утверждает, что рифма — изобретение христианских поэтов, но по Аверинцеву изобрели ее грекоязычные христианские поэты — очевидно, что на христианском Востоке и Западе рифма как основная черта поэзии появляется синхронно. Так вот, по Агамбену, исчезновение рифмы, которая, не забудем, отображает структуру мессианического времени, в современной поэзии сигнализирует о той же «нетости Бога»: «апросодия есть атеология».

Это поэзия, а вот проза. Главная проза Нового времени — реалистический психологический роман. Здесь интересна связка с проблематикой сексуальной революции и разрушения семьи. Главная тема европейского романа — адюльтер, крах семьи («Мадам Бовари», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы» — примеры бесчисленны; заметьте, что в последних двух случаях эти темы повязаны с «нетостью Бога»). Нет ничего более характерного, чем словечки «мазохизм» и «садизм», образованные не от чего иного, как от фамилий писателей. Как мы писали, красота есть то, что приносит наслаждение, то есть объект желания; а следовательно «безобразие» есть симптом болезни желания, что мы прекрасно видим в истории литературы, которая есть ничто иное, как история перверсий, прогрессирующей болезни желания. Свое совершенное исполнение тема европейского романа находит в «Пяти случаях» Фрейда, где механика влечений полностью прояснена и выброшена за пределы литературы. Рильке, «высокий модернист», синхронно с этим событием пишет: «зачем мне понадобился третий, чтобы рассказать о судьбе двоих, терзающих друг друга? […] Что, господин драматург, что, поднаторевшая публика, что, если б он провалился в тартарары, твой любимый светский хлыщ или юный проказник, как отмычка, взламывающий любое супружество? […] Тотчас обнаруживаются противоестественные пустоты театров». Эти пустоты действительно обнаружили себя в театре абсурда, в «антиромане», в «смерти романа».

«Только тогда, когда мы по-настоящему сможем уважать и осознавать свою бедность и свою нищету, — только тогда исчезновение и отсутствие существующего сможет обернуться возникновением и присутствием еще неведомого» (то есть «нового сакрального пространства», где «нетость Бога» и кризис искусств разрешатся), — пишет Мартынов. Но то, что способно осознать свою бедность и свою нищету во имя возникновения неведомого, — это определение пролетариата.

Уорхолл. Банки с супом Кэмпбелл

Лифшиц указывал, что в эпохи упадка быть в авангарде означает пасть ниже, чем все другие: в эпохи упадка движение истории проявляется в регрессе, то есть сам регресс как бы «прогрессивен». «Начало новой эпохи сопровождается варваризацией», как писал Бердяев. Так современное искусство, двигаясь к пределу своего самоуничтожения, прогрессивно в том смысле, что рефлексирует, провозглашает и приближает конец нашей эпохи, а следовательно, начало новой.

Тему искусства и производства по-своему затронул Борис Гройс в беседе с Дмитрием Гутовым. Нас ждет вторая индустриальная революция. Если первая характеризовалась фордизацией ручного труда, то вторая фордизирует интеллектуальный труд. Интернет не принесет открытости, но будет торжеством Большого Брата, не принесет свободы, а станет электронным конвейером для интеллектуальных работников. Арт-пролетариат – лишь часть этих новых пролетариев, как система современного искусства – лишь одна из отраслей экономики (и массовая отрасль: выставки современного искусства посещают миллионы). Интеллектуальная работа пролетаризируется, что, однако, возвращает нас к Марксу, Революции и посткапиталистическому Новому средневековью, ибо идея второй индустриальной революции не противоположна идее Нового средневековья. Старая эпоха, доводя свою логику до предела, создает условия своей ликвидации и условия для появления новой эпохи. Секацкий, Агамбен, Гройс и Мартынов по-разному, но фиксируют, что разорванности пойесиса приходит конец.

Что дальше?

Понятно, что переход от старой эпохи к новой не может пройти безболезненно. Старая должна довести до конца все свои тенденции, новая с трудом ищет себе дорогу в будущее, тем более что ей еще надо сохранить достижения старой. Иными словами — я отвечаю на опасения относительно потери достижений Нового времени — речь идет о гегелевском снятии, переходе на новый этап с сохранением тезиса и антитезиса. Всего лучше это видно в принципиальной для современной философии стратегии возвращения (но философия часто предвосхищает эпохальные изменения): «Вперед к Отцам!», как провозгласила неопатристика, – возвращение, но именно «вперед». Так, например, Хайдеггер возвращаясь к досократикам, определяет всю панораму современной философии. Придя в тупик, надо вернуться, но вернувшись, мы не забудем опыт нашего пути: вернувшийся не тот же самый, что в начале: блудный сын получает больше, чем старший. Для современной мысли как раз характерно не создание новых систем, а возвращение к тем или иным началам, к истокам.

Без борьбы и ошибок дело не обойдется, тем более учитывая, что нынешнее наше состояние – руины старого на месте непришедшего нового, то есть первые бои были уже проиграны.

Интернет – главная современная реалия и в культуре и в экономике («информационный капитализм» или, напротив, – условия для посткапитализма?). Интернет есть место средневекового типа потребления культуры: во-первых, будучи местом обитания современных людей, а не предметом созерцания, а во-вторых, будучи потенциальным могильщиком культуриндустрии. Мы переживаем кризис перепроизводства культуры: культуры слишком много, каждую секунду производится что-то новое, и таким образом культура обесценивается. Но если бы пиратское пользование победило, то рынок культуры был бы уничтожен: если культура бесплатна, то зачем капиталисту производить новую? Но, заметьте, новая культура нам и не нужна, ибо все уже созданное достигло космических масштабов, и никто не в состоянии все это потребить. Нам нужна «хорошая» культура, а не «новая». «Если вы «своруете» фильм, то нового не снимут» – ну и прекрасно, сколько можно их снимать! Если кто-то хочет что-то создать, то он и создаст, по своей воле, а не по велению рынка. Остались бы только творцы по желанию, а не на жаловании (или, точнее, культура нашла бы нерыночные механизмы своей жизни, как было в Средние века). Не говоря уже о том, что система авторских прав есть не что иное, как отчуждение этих самых прав у авторов в пользу правообладателей. Интернет как потенциальный могильщик культуриндустрии может освободить культуру от пут рынка. Обычные же пользователи вернулись к средневековому типу потребления: высочайших образцов (или просто любимых произведений), а не новинок (Средние века были культурой авторитетов и их благочестивого комментирования: зачем нужна новая философия, если уже есть Аристотель? Зачем новые книги, если есть классика?).

Булатов. Русский XX век

Но это если Интернет будет тем, чем он сам по себе является: фундаментально общественным местом. Интернет содержит в себе культурные продукты, лишенные материальной оболочки, то есть в чистом виде продукты духа, априори общие, то есть – бесплатные. Цена слагается из взаимоотношения спроса и предложения, а следовательно, в Интернете не может быть ничего платного, ибо он предлагает бесконечное предложение (как указывает Мейсон в «Посткапитализме»): песня/фильм/книга, потребленные в Сети, могут потребляться бесконечное количество раз, ибо в своем потреблении (будучи чистыми продуктами духа) они не уничтожаются. Интересно, что Мейсон определяет информационный продукт как то, чем «можно пользоваться, но нельзя владеть», что совпадает с формулой мессианического времени по Агамбену (как видите, все наши темы действительно пересекаются и замыкаются в религиозной проблематике).

Но это все в силе, если бы пираты победили, что, как известно, не так. Это классический случай противоречия новых производительных сил и старых производственных отношений. Мейсон указывает, что полная свобода информации, которая беспримерно улучшила бы нашу жизнь, не совместима со свободным рынком (пример с лекарствами). Разумеется, рынок пошел в контрнаступление и навязал «авторское право». Парадокс частного владения общественным пространством нигде так хорошо не виден, как в соцсетях (на что где-то указывает Наоми Кляйн). Соцсети есть наше гражданское пространство, место публичного общения, и вот это-то общее пространство принадлежит, однако, частному владельцу, который запросто вводит цензуру. И эта борьба вокруг Сети – только один пример борьбы с наступающим Новым средневековьем.

Перечисленные в начале тенденции могут ничем не закончиться, как только лишь руинами закончилась борьба за Новое средневековье сто лет назад.

Элиты, разумеется, будут бороться с концом системы, в коей они суть элиты. Дисбаланс между центром и периферией при переходе к новой эпохе может просто порвать всю систему вместе с переходом. Новые технологии могут привести к люмпенизации масс и сверхмогуществу элит (так, базовый социальный доход – весьма вероятно, не шаг к социализму, а шаг к превращению масс в плебс). Информационные технологии уже позволили появиться системе централизованной (безначальственной) безденежной коллективной экономики бесплатных продуктов — элемент социализма в современности. Но они же позволили перевести производство из стран первого мира, подорвав его рабочий класс, в третий, где огромный новый промышленный рабочий класс подвергается страшной эксплуатации (сказанное нами о ремеслах и изменении поведения остается в силе, но не надо забывать, что промышленный рабочий класс никогда не был столь многочислен, как сейчас). Полная свобода информации, скажем, позволила бы удешивить лекарства и спасти миллионы жизней, что, естественно, не происходит из-за системы авторских прав (патентов).

Гребер, «Долг»: «Даже если мы находимся в начале очень долгого исторического цикла, во многом именно нам решать, каким он будет. Например, непосредственный момент перехода от экономики, основанной на использовании драгоценных металлов, к виртуальным кредитным деньгам на рубеже Осевого времени и Средних веков воспринимался как череда колоссальных катастроф. Будет ли так и на этот раз? Похоже, многое зависит от того, насколько сознательно мы попытаемся этого не допустить».

Павленский. Туша

Мы находимся внутри борьбы. Поэтому так важно понять, с чем и за что идет борьба. Новая ступень невозможна без старой. Ветхий Завет не отменяется, а исполняется в Новом. В Новое средневековье должны войти достижения Нового времени, так же, как в Средневековье вошли главные достижения Осевого времени (а именно само христианство, философия и прочее). Социализм, который должен быть концом Нового времени, – учение, рожденное Новым временем. Главным достижением Нового времени была свобода – свобода над природой в виде техники и свобода между людьми. Новое время было негативным проявлением свободы: разрушение патриархальных порядков, то есть создание самого пространства, где была бы возможна свобода. Возможно пришло время позитивной свободы. Но свобода – вещь весьма некомфортная, несущая множество превратностей, скажем, отказа от нее: люди будет цепляться за видимость определенности (например, за фундаментализм), бороться против свободы. Техника должна развиваться без порабощения людей через рынок. Если мы возвращаемся к «семейным ценностям», то возвращаемся после «сексуальной революции», то есть с завоеванной в ней свободой. Если массовое общество умирает, то, возвращаясь к обществу с большим разнообразием поведения, мы возвращаемся со свободой, то есть эти разнообразные модели поведения будут выбираться свободно. Если мы возвращаемся к религии, то вместе со свободой, к религии без принуждения. Как писал Бердяев в «Новом средневековье»: «Познание, мораль, искусства, государство, хозяйство должны стать религиозными, но свободно и изнутри, а не принудительно и извне» – в этом разница: что было в Средние века внешним и принудительным, то мы должны сделать в свободе.

Здесь есть опасность, ибо, как указывал Бердяев, возвращение к религии не обязательно значит «к христианству». Мы вступаем в эпоху религиозной борьбы, и участь христианства в ней будет зависеть от самих христиан. Новое время, как я писал в «Евангельском атеизме», было временем разделения слов и дел христианства, социальная программа христиан реализовывалась нехристианами – возможно, пришло время воссоединения слов и дел христианства (сто лет назад в России эта задача носила название «новой религиозной общественности»). Религиозная мысль Нового времени постигла свободу как предельно религиозное понятие: это не должно быть забыто. Сам атеизм должен быть воспринят и пережит как религиозный по преимуществу опыт.

Как бы там ни было, гадать о будущем – глупое и не христианское занятие. Мы, скорее, должны по-библейски попытаться понять, в чем воля Божья, и попытаться исполнить ее. История – пространство Богооткровения, общения Бога и людей: наша, как и любая другая, эпоха есть диалог с Богом: попытаемся же расслышать Его слова.

Книги

«Новое средневековье» Бердяева, о котором мы здесь так много говорили, — действительно блестящая, до сих пор актуальная работа. В рифму к ней — маленькая, но чрезвычайно важная статья Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания», где, казалось бы, проведена противоположная мысль: Средние века были временем нехристианским, а подлинно христианским было Новое время. Я думаю, эти две работы надо читать как две главы одной книги: Соловьев говорит о Средних веках и Новом времени, Бердяев — об отходе от Нового времени к Новым средним векам. Читая эти две работы подряд, как раз можно ощутить диалектику, которую мы хотели изобразить в нашем тексте.

«Новое средневековье» Бердяева, о котором мы здесь так много говорили, — действительно блестящая, до сих пор актуальная работа. В рифму к ней — маленькая, но чрезвычайно важная статья Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания», где, казалось бы, проведена противоположная мысль: Средние века были временем нехристианским, а подлинно христианским было Новое время. Я думаю, эти две работы надо читать как две главы одной книги: Соловьев говорит о Средних веках и Новом времени, Бердяев — об отходе от Нового времени к Новым средним векам. Читая эти две работы подряд, как раз можно ощутить диалектику, которую мы хотели изобразить в нашем тексте.

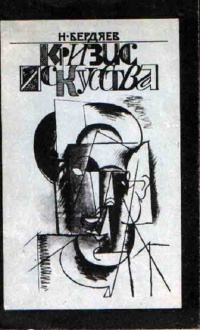

И раз мы так много говорили об искусстве, то еще две работы  тех же авторов об искусстве. Из XIX века — Соловьев «Общий смысл искусства», статья, где подлинной целью искусства провозглашается не изображение мира, а его преображение, теургия, эсхатологическое действие, то есть как раз та цель, которую провозглашал авангард (и действительно, раннесоветские авангардисты ссылались на эту статью Соловьева). Из XX века — «Кризис искусства» Бердяева, три статьи Бердяева, где он фиксирует падение старого искусства и возвышение нового (кубизм, символизм) — как раз здесь видно, что мы хотели сказать: разрушение старого произошло, а новое ставилась как цель — как оказалось потом невыполненная. Опять же эти две работы надо читать как две главы одной книги — постановка задача и описание ее (не)выполнения.

тех же авторов об искусстве. Из XIX века — Соловьев «Общий смысл искусства», статья, где подлинной целью искусства провозглашается не изображение мира, а его преображение, теургия, эсхатологическое действие, то есть как раз та цель, которую провозглашал авангард (и действительно, раннесоветские авангардисты ссылались на эту статью Соловьева). Из XX века — «Кризис искусства» Бердяева, три статьи Бердяева, где он фиксирует падение старого искусства и возвышение нового (кубизм, символизм) — как раз здесь видно, что мы хотели сказать: разрушение старого произошло, а новое ставилась как цель — как оказалось потом невыполненная. Опять же эти две работы надо читать как две главы одной книги — постановка задача и описание ее (не)выполнения.