Платон — философ по преимуществу и в этом смысле — одна из центральных фигур истории. Отношения христианства и платонизма проблематичны: платонизм часто сближали до неразличимости с христианством и даже ругали христианство как «вульгарный платонизм». Давайте посмотрим, почему это сближение совершенно неосновательно, а кроме этого религиозного измерения посмотрим на связанные с ним (как увидите) политическое и «эротическое» измерение платонизма. Религия, политика, секс — три темы, которые, как известно, нельзя обсуждать в приличном обществе, ибо они напрямую затрагивают Реальное, и в этом смысле «непристойны» ибо Реальное травматично.

«Европейский человек под вопросом» — курс лекций Анатолия Ахутина, выдающегося современного советско-российско-украинского философа. Этот курс сразу покажет актуальность нашей темы. Здесь Ахутин исследует (при)/(зло)ключения европейского человека от греков через христианство (Августин), модерн (Декарт), кризис модерна (Кьеркегор и Хайдеггер), крушения модерна в тоталитаризмах XX века до современного кризиса европейского человека как в своих собственных глазах, так и в глазах неевропейского человека. Курс интереснейший и включает множество тем. Выделим всего одну смысловую цепочку (впрочем, кажется, центральную в курсе).

«Европейский человек под вопросом» — курс лекций Анатолия Ахутина, выдающегося современного советско-российско-украинского философа. Этот курс сразу покажет актуальность нашей темы. Здесь Ахутин исследует (при)/(зло)ключения европейского человека от греков через христианство (Августин), модерн (Декарт), кризис модерна (Кьеркегор и Хайдеггер), крушения модерна в тоталитаризмах XX века до современного кризиса европейского человека как в своих собственных глазах, так и в глазах неевропейского человека. Курс интереснейший и включает множество тем. Выделим всего одну смысловую цепочку (впрочем, кажется, центральную в курсе).

Философия, по Ахутину, есть искание того, что есть человек в его самости, истинной природы человека. Философия тем самым есть строительство человека в его сути, созидание подлинного, истинного человека. Платон — философ по преимуществу. И вот в его философии можно усмотреть некий фатальный поворот: в «Государстве» и «Законах» Платон, «увлекшись» созиданием нового, истинного человека, «забывает» о самоценности каждого конкретного реального человека: живой человек приносится в жертву своему абстрактному идеалу. Этот поворот от человечности к тоталитаризму есть встроенное искушение любой философии (ему, например, поддался Хайдеггер в своем увлечении нацизмом).

Но вот поворот уже ахутинской мысли: платоновское государство тоталитарно, но взятое как идея монастыря — прекрасно и истинно, ибо монахи не из других, а из себя творят идеальных людей. Монашество, таким образом, есть истинная философия, истинное созидание нового человека. Беря шире, христианство есть революция тех, кто не вписывался в полис, революция «сора мира», условно говоря, тех, кого Платон в своем государстве убил бы как негодный материал.

Оппозиция платонизм — христианство в наше время повторяется как оппозиция либерализм — марксизм. Либерализм на словах признает свободу и самоценность любого, каждого человека. Но поскольку таковая самоценность необходимо включает частную собственность как свой социально-экономический коррелят (свободный человек есть буржуа), то на деле получается, что большинство людей (пролетарии) выключены либерализмом из реальной свободы и самоценности. Логично, что появляется марксизм как революция тех, кому буржуазное общество отказало в человечности: марксизм аналогичен христианству, либерализм аналогичен платонизму, но и — заметьте — аналогичен тоталитаризму во всех его видах. Так либерализм выходит чем-то вроде «легкой» или скрытой формы тоталитаризма (об этом, к слову, писал Хайдеггер: тоталитаризм есть проявление глубиной сути либерализма).

Все это приобретает ироническую окраску, если учесть, что Ахутин как раз защищает либерализм и частную собственность против его противников (тоталитаризма, марксизма, фашизма, традиционализма, фундаментализма, исламизма и пр.). Он

превосходно показывает марксистскую мысль (опять же иронично: Ахутин за это буквально извиняется перед своими слушателями), но ему, кажется, не удается показать мысль фашизма (а он ставит такую задачу) и сродных ему политических форм. И дело, может быть, в том, что это задача невыполнима: как писал Бадью (один из героев курса Ахутина) фашизм есть не-мысль, псевдособытие: фашизм и аналогичные феномены мимикируют под те или иные формы, но собственной не имеют: в этой лжи есть их скрытая истина: они суть крайние попытки либерализма спасти себя от марксизма. Иначе: фашизм — псевдофилософия, ибо он партикуляристичен, то есть отбрысывает всецелого человека (ариец минус еврей); традиционализм — псевдофилософия, ибо пребывает в фантазиях о прошлом, не видя настоящего; либерализм — псевдофилософия, ибо обеспечивают свободу и человечность только на словах, а не на деле.

Если Ахутин прав, и философия есть созидание истинного человека, то только та философия истинна, коя имеет в виду всецелого человека (то есть берущая его не абстрактно, но также учитывающая его социальную, материальную составляющую) и всех людей: всех людей и каждого всецело. Таков марксизм, рассчитанный на всех людей в их социально-материальной полноте.

Так или иначе, ахутинская диалектика философия/тоталитаизм, платонизм/христианство, либерализм/марксизм

«Очерки античного символизма и мифологии» Лосева — великого христианского мыслителя — весьма интересный текст, связывающий социальные, экономические, политические, гендерные, сексуальные, религиозные и философские вопросы (в частности, вопрос античной гомосексуальности). Скажем сразу: здесь помимо прочего подробно приводятся и анализируется материалы соборов Православной Церкви относительно платонизма: Православие просто-напросто анафематствовало платонизм, быть христианским платоником — ересь.

«Очерки античного символизма и мифологии» Лосева — великого христианского мыслителя — весьма интересный текст, связывающий социальные, экономические, политические, гендерные, сексуальные, религиозные и философские вопросы (в частности, вопрос античной гомосексуальности). Скажем сразу: здесь помимо прочего подробно приводятся и анализируется материалы соборов Православной Церкви относительно платонизма: Православие просто-напросто анафематствовало платонизм, быть христианским платоником — ересь.

Лосев доказывает, что всякая философия подразумевает очень определенную социальную действительность, а всякая социальная действительность — свою очень определенную философию. Иными словами, здесь Лосев разрабатывает свою модель соотношения «базис — надстройка», которая станет центральной во второй половине его творчества — здесь на примере платонизма (но «платонизм» — философия язычества вообще, а Лосев также касается православия, католичества, протестантизма, капитализма; то есть плюс-минус взята вся история Запада). Считается, что «Государство» — первая коммунистическая утопия. По Лосеву, это не так: «Государство» есть реставраторская утопия, мечта о возвращении к идеалам раннерабовладельческого полиса в условиях кризиса полиса позднерабовладельческого, перед схлопыванием полиса в рабовладельческой державе Александра Македонского, эллинистических государствах, Римской империи. И с другой стороны — христианству традиционно приписывают платонизм (вплоть до ницшевского «христианство — вульгарный платонизм») — лосевские исследования платонизма помогают разобраться в этом застарелом заблуждении (на деле платонизм — полная противоположность Православия).

Здесь дано, на мой вкус, самое ценное в философии Лосева: мыслить диалектически — значить мыслит всецело; это означает также мыслить социальное измерение твоей идеи, или, что то же самое, — мыслить социальную подоплеку твоей идеи; в платонизме, в православии, в либерализме, в марксизме, во всем что угодно есть идеальный момент и необходимо связанный с ним социальный момент; в любой философии, в любой религии есть своя социология (или данный общественный уклад детерминирует вашу религию и философию); античность есть формация рабовладения социально и интуиция тела идеально (раб есть вещь, тело-товар), античность есть не знающее личности поклонение мировому телу — космосу; христианство же есть антитеза античности — религия Абсолютной Личности, антикосмизм; капитализм есть возвращение к языческому материализму (есть только тела, в пределе — мировое тело космоса), но уже с опытом христианства — новоевропейский субъект со всеми его психологическими глубинами и экзистенциальными вопрошаниеми посреди бездушного, безбожного космоса.

Ну и вообще как всегда у Лосева, «Очерки» — с одной стороны блестящий научный текст, въедливое исследование платонизма, а с другой — блестящая литература, неожиданные виражи мысли и слова, смелые, парадоксальные. Как бы попутно с раскрытием основной темы Лосев еще очень много говорит о судьбах науки, искусства, семьи, секса, государства, общества, религии и прочем: говорит, что мне особенно нравится, на стыке философии, богословия и социологии.

Есть здесь несколько весьма интересных и актуальных идей относительно сексуальности, в частности — гомосексуальности, о отношении полов и патриархате, фаллологоцентризма и пр. Лосев — блистательный критик того, что после будет названо фаллологоцентризмом западной мысли.

Философия любви Платона есть фаллологоцентризм, который есть основа платонизма. Тем самым критика Лосева предвосхищает постмодернистскую критику фаллологоцентризма западной философии, ее патриархальной природы, ее антифеминного характера. Платоническая гомосексуальность есть просто типичное мужское отношение к миру, она вполне патриархальна, маскулинна, антифеминистична, мизогинична. «Дети, роды» — это все «женские дела», по настоящему мужские дела — политика, философия и пр. Женщине вообще нет места у Платона.

Тем самым платоническая гомосексуальность — не гомосексуальность в современном понимании. Это скорее гомосексуальность тюрем, интернатов, вообще мужских коллективов с их бессознательной гомосексуальностью («гейские» шуточки, типичные ругательства и пр.), гомосексуальность, свойственная мужской иерархии. Это гомосексуальность господ, презирающих рабов и женщин, гомосексуальность, идущая от презрения к женщинам, предел мизогинии. Надо помнить, что герои Платона, как и он сам, как и его публика — мужчины-рабовладельцы. Платонизм есть философия господства мужчин-рабовладельцев. Настоящая любовь — любовь двух мужчин (а точнее мужчины к мальчику — иерархия, модель господин/раб — остается и здесь), женщина, как существо недостойное, любви недостойна (как и рабы пусть размножаются — они не могут возвыситься до возвышенной платонической любви господ).

Иными словами, античная гомосексуальность, которую часто приводят в пример апологеты прав ЛГБТ+, не имеет «освободительного» характера. Напротив — платоническая гомосексуальность есть предел патриархата, философия угнетателей. Гомосексуальность сама по себе «ничего не значит» — в нашу эпоху она репрессируется и таким образом оказывается на стороне угнетенных — женщин, рабов и пр. В Античности было наоборот. Как писал Бадью: «нет прав женщин, нет прав гомосексуалов, нет прав этнических меньшинств и пр. — есть только права человека». Не надо смотреть на отдельные группы, надо смотреть на угнетение, угнетателя и угнетенного. «Защищать» права тех или иных групп, а не права всех, права меньшинств, а не права большинства — есть уловка угнетателей, маскировка угнетения. Сексуальные вопросы — как и все вопросы вообще — «решаются» внутри какой-то определенной социальной системы: при рабовладении — гомосексуальность — господская черта, при раннем капитализме — гомосексуальность репрессируется, при позднем капитализме — гомосексуальность победоносно освобождают. Интересно тогда было бы спросить, каков «специфический эрос», например, марксизма. Интересно также отметить, что христианство — религия монахов, «скопцов» — то есть трудно было бы обвинить христианство в фаллологоцентризме и чем-то подобном. Как покажет Лосев в «Истории античной эстетики», христианство уничтожит Античность — то есть уничтожит и фаллологоцентризм, а следовательно — сделаем мы вывод — дестабилизирует «традиционные» гендерные отношения, откуда можно объяснить все то «странное», что происходит с сексом и гендером в современности (и помимо прочего поэтому важно различить современную и античную гомосексуальность).

Небольшая интерлюдия на тему советского и византийского платонизма. В «Очерках» Лосева вы найдете также текст Л. А. Гоготишвили «Платонизм в Зазеркалье XX века», где автор доказывает, что лосевское описание платонизма есть также и описание Советской России: СССР есть государство Платона: большевики — правители-философы плюс чекисты — «стражи» плюс подчиненная им масса трудящихся (таким образом анафематствуя платонизм, Лосев анафематствует СССР); «равенство», диктатура и пр. Здесь, как видите, угадывается ахутинская диалектика.

Небольшая интерлюдия на тему советского и византийского платонизма. В «Очерках» Лосева вы найдете также текст Л. А. Гоготишвили «Платонизм в Зазеркалье XX века», где автор доказывает, что лосевское описание платонизма есть также и описание Советской России: СССР есть государство Платона: большевики — правители-философы плюс чекисты — «стражи» плюс подчиненная им масса трудящихся (таким образом анафематствуя платонизм, Лосев анафематствует СССР); «равенство», диктатура и пр. Здесь, как видите, угадывается ахутинская диалектика.

В «Посткоммунистическом манифесте» Бориса Гройса — одного из крупных мировых современных философов — мы увидим почти те же мысли, что и у Ахутина, но у него не против коммунистов, а за (правда, в очевидно иронической манере, поэтому и это «за» иронично).

Медиум экономики — деньги. Медиум политики — слова. Человек — словесное (мыслящее, говорящее) существо, то есть до тех пор пока общество подчинено деньгам, экономике, люди — не совсем люди, они живут в не-человеческом обществе. Торжество человека есть власть слова над деньгами, политики над экономикой: коммунизм. Коммунизм есть подлинно человеческая политическая форма. Капитализм по определению не «философский», ибо «денежный». Философия есть искусство слов, мысли, то есть человечности, то есть коммунистической политики.

Диалектика Сократа/Платона родилась в противоборстве с софистикой. Софисты — работники рынка мнений, их «мысль» — товар, продаваемый за деньги. Философия есть эмансипация мысли от денег, от рынка мнений: слово в своей собственной стихии, а не в стихии денег. Таким образом, философия по природе своей коммунистична (отюда государство Платона, конфликт Сократа с полисом и пр.). Сколько людей — сколько и мнений, жизнь противоречива, то есть мысль, не желающая быть только мнением на рынке мнений, а выразить истину, должна выразить все мнения разом, то есть выразить жизнь, выразить ее противоречивость, то есть иметь форму парадокса — диалектическую форму.

Бадью в тексте «Загадочное отношение философии к политике» утверждал, что философия может родиться только в демократии, на «рынке мнений» (как одно из мнений), но при этом как нацеленная на истину она по самой своей природе тоталитарна: если есть истина, то мнения должны исчезнуть. Философия, рождаясь на рынке мнений, желает его уничтожить: диктатура истины. Такова рифма Бадью к мыслям Ахутина и Гройса.

Высшая форма парадокса, абсолютная диалектика по Гройсу — христианская догматика (Творец/творение, Триединство Бога, Богочеловечество Христа — это все парадоксы, диалектика). Марксизм-ленинизм, диалектический материализм есть не что иное, как секуляризация христианской догматики («тотальная логика коммунизма наследует тотальной логике

христианской догматики»), то есть ее применение к политико-социально-

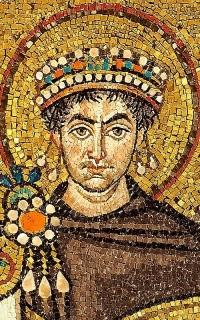

Все это, однако, «уже было» в Византии (византинист А. П. Каждан, философ Д. Б. Зильберман и др. считали СССР «повторением» Византии). Например, посмотрим «Увещательные главы к императору Юстиниану» Агапита, диакона Великой церкви в Константинополе — маленький шедевр византийской литературы (по форме, стилю, языку) и один из главных образчиков византийского понимания христианской политики. Этот текст был чрезвычайно популярен как в самой Византии, так и в Западном и Восточном Средневековье (в частности — на Руси).

Здесь мы найдем теорию цезаропапизма, возвеличивания императора, но что однако очень важно — ясно ограниченную, не допускающую обожествления императора: император должен быть мудрым и милосердным как Бог, но он всегда есть только один из сорабов Бога, ничем по природе не отличающийся от прочих людей. Важна разница между этими «должен» и «есть». Агапит рисует идеал императора как христианского философа (христианский платонизм!). Правит философ, осуществляет в государстве Благо — это платонизм, но философия-то — уже христианская, и поэтому не забывается равенство всех людей, грешность правителя-философа.

Христианским властям предписано милосердие, активная социальная политика, как сейчас бы сказали, соблюдение равенства всех подданных перед законом и пр. и пр. Благочестивое правление есть милосердие к бедным, учит Агапит. Никто не должен гордиться своим происхождением: все люди — прах, единственное значимое различие — добродетель и грех.

И вот может быть самое интересное: «для меня кажется весьма странным, что богатые и бедные, от совершенно различных причин, страждут одинаково: те разрываются от пресыщения, сии снедаются голодом; те обладают целыми странами света, сии не имеют, где ноги поставить. И так, чтобы тем и другим возвратить здравие, надобно врачевать их отнятием и прибавлением и неравенство приводить к равенству».

Это тоже — утопизм, но утопизм уже не тоталитарный, как у Платона, а демократический, утопизм равенства. Люди (в теории) не приносятся в жертву Благу, но само благо понимается как осуществление милосердия для конкретных, реальных, неидеальных людей. Таков идеал византийской политики.

«Жизненная драма Платона» (текст и аудио) — маленький шедевр Владимира Соловьева, «отца» русской религиозной мысли. Начнем хотя бы с того, что это образцовое историко-философское эссе: просто-напросто очень хорошо написанная, увлекательная биография Платона. Главное: соотношение философии, религии, политики и эроса.

«Жизненная драма Платона» (текст и аудио) — маленький шедевр Владимира Соловьева, «отца» русской религиозной мысли. Начнем хотя бы с того, что это образцовое историко-философское эссе: просто-напросто очень хорошо написанная, увлекательная биография Платона. Главное: соотношение философии, религии, политики и эроса.

«Драма Платона» во многом — автобиографическое сочинение, интимное, даже исповедальное. Коренные для Соловьева (здесь приписанные Платону) ужас перед отсутствием в жизни правды, острая жажда истины, борьба со слепой верой, легитимизующей безнравственные «отеческие установления». Чисто соловьевское искушение утопией, мироустроительными проектами (все это позже Соловьев припишет Антихристу).

«Драма Платона» на редкость четко и ясно рисует отношения «язычества» (толкуемого расширительно как вообще всякая дохристианская культура), философии и христианства. Язычество: срост «отеческих установлений», полиса и «отеческой веры», богов. «Бог-полицейский» и «полицейские-боги». Философия разоблачает этот заговор полиса, оправдывающий самого себя через выдуманных им же богов. Философия, чистая мысль, может разоблачить этот заговор, неоправданность полиса. Правды в полисе нет: полис убивает Сократа, своего обвинителя. Но философия не может обеспечить полис правдой. Она предаст себя, если поймается на это искушение утопией, устроением своими силами: Платоново «Государство». Философия видит, что Сократ убит невинно, но она не может его воскресить. Сверхчеловек, говорит Соловьев, возможен как Богочеловек: Он, Воскресший, может воскресить Сократа, восстановить всякую правду. Христос отвечает на чаяния философии. На фоне этой картины Соловьев реконструирует жизнь Платона.

Драма Платона в Сократе. Столь ужасное, совершенно бессмысленное убийство Сократа открывает глаза молодому Платону: в мире правды нет. Она тогда не в нашем, неистинном мире: она в ином мире — мире идей. Так родился платонизм. Но как тогда жить? Что делать? Здесь трагедия Платона: сконструировать здесь, своими руками «в Сиракузах и на Крите», руками тиранов идеальное Государство. Поддавшись на это искушение, уже стариком, Платон пишет «Законы» — апологию не Сократа, а его убийц, апологию богов и полиса (с прямым указанием смертной казни за оскорбление богов и законов — обвинение, которое вменяли Сократу).

Наконец, «Жизненная драма Платона» — это второй вариант (после «Смысла любви») того, что называют «эротической утопией» Соловьева. Эрос есть сила, соединяющая небо и землю, вырывающая человека из плена данности, созидающая бессмертие: тяга к красоте, к вечности, к радости в полноте, включая тело, жизнь, форму, лицо, всю конкретность человека. В обычном режиме эрос выражает тягу к бессмертию, порождая новых людей, но здесь смерть не преодолевается. В христианской форме эрос стремится к воскрешению. Платон, по Соловьеву, нащупывал эту тематику, но не довертел до конца. Вот любопытные цитаты на этот счет, связывающие эрос и политику, а именно неудачу платоновского эроса и неудачу платоновской политики:

«Интересны не безотчетные проявления инстинкта, а эротический кризис, сознательно пережитый Платоном в средине его жизни и увековеченный в «Федре» и «Пиршестве». Не напрасно, не по наивному недоразумению с именем Платона соединяется представление о высокой и чистой, идеальной, одним словом — платонической любви. Из эротического ила, который, по-видимому, в роковую пору втянул, но не мог надолго затянуть его душу, Платон вырастил если и не плоды живые духового перерождения, то по крайней мере блестящий и чистый цветок своей эротической теории.

Так как Платон собственную задачу Эрота определяет как рождение в красоте, то ясно, что его задача не разрешается физическим рождением тел к смертной жизни — в чем нет красоты — и что он должен обращаться на возрождение, или

воскресение, этой жизни к бессмертию. Последнего Платон не говорит, но именно с этим умолчанием связано и то, что его теория любви есть прекрасный махровый цветок без плода.

Любовь, в смысле эротического пафоса, всегда имеет своим собственным предметом телесность; но телесность, достойная любви, т. е. прекрасная и бессмертная, не растет сама собою из земли и не падает готовою с неба, а добывается подвигом духовно-физическим и богочеловеческим.

Платонов Эрос, которого природа и общее назначение так прекрасно описаны философом-поэтом, не совершил этого своего назначения, не соединил неба с землею и преисподнею, не построил между ними никакого действительного моста, и равнодушно упорхнул с Пустыми руками в мир идеальных умозрений. А философ остался на земле — тоже с пустыми руками — на пустой земле, где правда не живет.

Платон не овладел бесконечною силою Эрота для настоящего дела перерождения своей и чужой природы. Все осталось по-прежнему в действительности, и мы не видим, чтобы сам Платон сколько-нибудь приблизился к божескому или хотя бы ангельскому чину.

Оставив в душе философа новую охоту к жизни и политике, коварный Эрос унес на своих крыльях ту творческую силу, без которой эта охота должна была остаться бесплодной. Отступивши перед высшею жизненною задачей, Платон не одолел и низшей: никакого преобразователя общественного и политического из него не вышло, несмотря на все его старания, и не потому, чтобы он был слишком утопистом, а по отсутствию действительно прогрессивного начала в его утопиях».

«Социальная утопия Платона» — небольшая работа философа Серебряного века Евгения Трубецкого. Платон, как известно, сформулировал свою «коммунистическую» утопию. Трубецкой намечает ее сходные черты с христианством (в частности — с монашеством), а также рассуждают о том, почему она была обречена быть именно утопией, несбыточной идеей. Для античного язычества Небо и Земля фундаментально разделены, материальное — изначально несовершенная тень идеального. В такой картине ничего идеального (например, идеального общества) нельзя создать в земном мире. Лишь с христианством, с его Богочеловечеством, с его примирением, соединением земного и небесного, с его «материализмом» были созданы «мировоззренческие» условия для осуществления утопий. Социальный прогресс, замах на утопию — христианские вещи.

«Социальная утопия Платона» — небольшая работа философа Серебряного века Евгения Трубецкого. Платон, как известно, сформулировал свою «коммунистическую» утопию. Трубецкой намечает ее сходные черты с христианством (в частности — с монашеством), а также рассуждают о том, почему она была обречена быть именно утопией, несбыточной идеей. Для античного язычества Небо и Земля фундаментально разделены, материальное — изначально несовершенная тень идеального. В такой картине ничего идеального (например, идеального общества) нельзя создать в земном мире. Лишь с христианством, с его Богочеловечеством, с его примирением, соединением земного и небесного, с его «материализмом» были созданы «мировоззренческие» условия для осуществления утопий. Социальный прогресс, замах на утопию — христианские вещи.

«Дионис, Логос, Судьба» (текст и аудио) — книга отца Александра Меня, одновременно по философии и религиоведению. Отец Александр анализирует религиозную природу Античности и пытается нащупать там логику, ведущую к воплощению Логоса — к христианству. Относительно Платона (коему понятно в книге отведено огромное количество места) он солидаризируется с Соловьевым и Трубецким. Цитата:

«Дионис, Логос, Судьба» (текст и аудио) — книга отца Александра Меня, одновременно по философии и религиоведению. Отец Александр анализирует религиозную природу Античности и пытается нащупать там логику, ведущую к воплощению Логоса — к христианству. Относительно Платона (коему понятно в книге отведено огромное количество места) он солидаризируется с Соловьевым и Трубецким. Цитата:

«”Гармонизация” мира [предполагаемая философией Платона], в сущности, лишена перспективы, ибо никогда не приведет его к состоянию качественно иному, нежели теперь; для Вселенной возможны лишь небольшие улучшения, так как она обречена на неразрывную связь со своей другой «причиной» — Судьбой-Необходимостью. Поскольку же «лучшее из возможных» мироздание является своего рода компромиссом между добром и злом, Логосом и Хаосом, то человеку не остается ничего иного, как примириться с фактом несовершенства. Мятеж против зла, апокалиптическая надежда — все это оказывается чуждым Платону, наследнику магического миросозерцания.

Когда читаешь «Законы», начинает казаться, что страницы этой книги написаны маньяком, тяжелым душевнобольным, дошедшим на старости лет до полного маразма. Но даже усматривая в «Законах» явные черты умственного и душевного расстройства, нельзя только этим объяснять дух книги. Еще работая над «Государством», философ поддался искушению поставить во главу угла не человека, а строй, в «Законах» же он сознательно заключил сделку с Судьбой, всецело проникся презрением к личности, освятив насилие над человеческим духом.

Три основные линии эллинского миросозерцания пересеклись в Платоне. Величие его заключалось в прозрении высшего духовного мира, где человек находит свою небесную родину. Но кроме солнечного света Логоса, в его сознание проникает и

обманчивый лунный свет дионисического дуализма; позади же всего грозно сверкают звезды ночного неба — Судьба и Необходимость. Столкновение этих трех начал и привело «идеализм» к духовному тупику. Недаром конец земного пути философа был окрашен пессимизмом и унынием».

Для полноты картины давайте упомянем еще несколько размышлений над Платоном, но уже кратко:

Для полноты картины давайте упомянем еще несколько размышлений над Платоном, но уже кратко:

— Лев Шестов, религиозный экзистенциалист и, пожалуй, самый радикальный из экзистенциалистов, в «Potestas clavium» много места уделяет Платону: религиозно-экзистенциальный взгляд высветляет платонизм в нетривиальной перспективе.

— Деррида, классик постмодерна, деконструирует понятие «хора» (материи) у Платона: таким образом, платонизм разрушается и показывает свои невидимые обычно основания. Деррида находит в этом политическое измерение: «безмолвие, в глубине которого хора якобы называет свое имя (frenom, пред-имя), а на самом деле — только прозвище (surnom, сверх-имя), образованное от своего имени, — это возможно лишь своего рода речь или же ее потаенность: не более, чем бездонная глубина ночи, возвещающая грядущий день. На предмет хоры нет ни негативной теологии, ни мысли о Благе, Едином или Боге по ту сторону Бытия. Этот невероятный и неправдоподобный опыт, помимо прочих планов, еще и политический. Он не обещает, но возвещает мысль, испытание политического».

— Владимир Эрн, замечательный мыслитель Серебряного века — социалист и «платоник» — в статье «Верховное постижение Платона» пытается отыскать глубинный духовный опыт Платона, невидимо управляющий его творчеством.

— Обстоятельные монографии Лосева: «Комментарии к диалогам Платона», «Платон. Аристотель», «Платон. Жизнеописание», «Софисты. Сократ. Платон».

— Аудио: «Идеи Платона и типология дектических синтагм» А. Вдовиченко (на богословской конференции Свято-Тихоновского университета), «Платон: поиск истины, Идея двух миров» прот. А. Меня (из книги «История религии»), «Платон, Аристотель» и «Киренаики, киники, Академия Платона» А. Пименова (из курса «Античная философия»), три лекции о Платоне И. Негреева, две лекции о Платоне А. Муравьева (из курса «Платоническая антропология и раннехристианская аскетика»), «Эстетика Платона, его отношение к искусству и поэтам» К. Исупова (из курса «Эстетика»), «Божественное в философии Платона», «Первые контакты платонизма и Библии», «Развитие христианского платонизма», «Душа и небеса в философии Платона», «Аристотель и Платон. Космос, созерцание, блаженство» (из курса «Философия и христианство»). Также два видео: «Сотворение мира. Платон» (из цикла «Библейский сюжет»), «Платон» (из цикла «Афинская школа»).

И два интереснейших текста В. Бибихина:

И два интереснейших текста В. Бибихина:

— «Поиск своего в «Алкивиаде» Платона»: о справедливости, собственности, политике, войне.

— «Платонизм». Цитатами из него закончим. Если мы начали с актуальности нашей темы, то закончим на ее вечной актуальности:

«Воздух, которым мы дышим. Куда делось учение о двух мирах, называемое обычно платонизмом: один мир этот, здешний, он кое–какой, другой настоящий, спасенный, он где-то там. Никуда не делось. Платонизм никуда не делся, он остается воздухом, которым мы почти всегда только и дышим.

Другой мир — это полнота преображения всего. Наш мир, бескультурный, ущербный; да еще с такой историей, в которой всё неладно, так что нам всегда приходится начинать о самого начала, — до преображения здесь очень далеко. Живой опыт

истинного, подлинного вроде бы когда-то был, но куда-то девался, наступило такое неславное время. Мы ищем, оглядываемся кругом, наблюдаем: ну нет, — нет того опыта, заведомо, точно нет, наоборот, все плохо так, что дальше почти уже некуда. Мы уверенно опираемся тогда на эту опору, что ничего нет (ну там есть, конечно, кое-что, но что это такое, если по большому счету?).

Мы до всякой школы и без школы, очень рано, чувствуем, что не то, — и поскольку чувствуем, значит как раз опыт другого, истинного, да еще какой интимный, у нас каким-то образом все-таки есть? Опыт другого мира? Тот самый опыт преображения, истины, спасения, о котором мы уверенно говорим, что окружающая действительность не дает или почти не дает для него оснований, так этого мало, или он когда-то давно был, или, может быть, сейчас его нет, но он будет, — чем увереннее я это говорю, тем вернее этот опыт у меня есть? Он мне самое первое, близкое?

Речь о вещах более ранних, заставляющих задуматься, что такое мысль, что такое дело. Не бежать от платонизма, учения о двух мирах, т. е. бежать в него, а задуматься о ближайшем соседстве нищеты и полноты, пустоты и богатства. Как это может быть, что они соседствуют, как они соседствуют, — вопрос интереснее, чем метания между крайними мнениями, легко перескакивающими друг в друга».