В прошлый раз мы говорили о том, что подлинной основой традиционных обществ является символическая кастрация, преодолеваемая христианским скопчеством, которое ликвидирует традиционные общества и запускает общества современные, (пост)христианские. Ликвидирует самым ироничным образом: выводя на свет неудачу, нехватку, «импотенцию», составляющие тайное ядро фаллократии. Посмотрим, как тайна символической кастрации выходила на свет в творчестве Достоевского, Розанова и Кьеркегора.

В прошлый раз мы говорили о том, что подлинной основой традиционных обществ является символическая кастрация, преодолеваемая христианским скопчеством, которое ликвидирует традиционные общества и запускает общества современные, (пост)христианские. Ликвидирует самым ироничным образом: выводя на свет неудачу, нехватку, «импотенцию», составляющие тайное ядро фаллократии. Посмотрим, как тайна символической кастрации выходила на свет в творчестве Достоевского, Розанова и Кьеркегора.

IX.

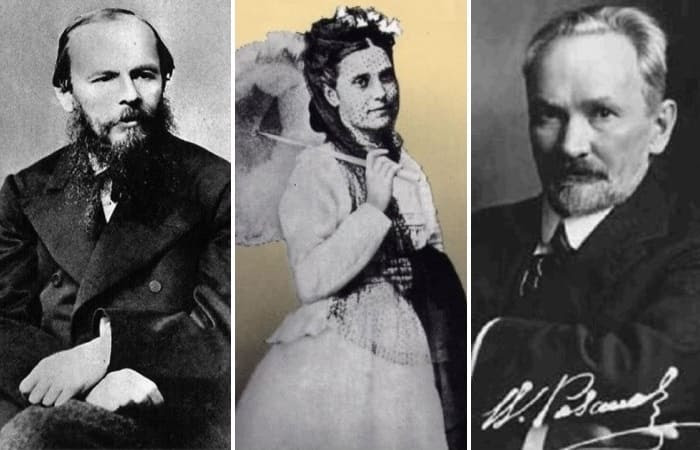

Аполлинария Суслова и Регина Ольсен

Выверт, юродство, какая-то умышленная неспособность сказать прямо, усмешечка, виляния, уворачивания, ироничность Достоевского, Розанова, Кьеркегора — откуда они? «Настоящий» Достоевский — автор «Записок из подполья», автор пяти великих романов — появился не после эшафота и каторги, как часто уверяют. После освобождения Достоевский писал, в общем-то, примерно так же, как и до. Перелом надо искать в чем-то другом. «Записки из подполья» — первый подлинно «достоевский» текст, текст, как никакой другой вскрывающий подноготную человека, впервые формулирующий истину желания, — написан после расставания с Аполлинарией Сусловой.

Также и Василий Розанов, муж Аполлинарии (бывают же совпадения!): до нее он писал вполне академическую философию, после нее — начался настоящий Розанов, автор «Листьев» и «Людей лунного света», один из величайших философов влечения. Что же это за женщина и что она сделала, если два столь могучих мыслителя стали тем, кем они стали, после встречи с ней, точнее, после расставания с ней? Кто она — подарившая им истину влечения?

Женский каприз, женская истерика, как мы сказали в прошлый раз, есть чистая форма субъективности, влечения. И Аполлинария была явно той еще истеричкой (роковые женщины романов Достоевского списаны с нее). Она подарила Достоевскому и Розанову бесценный опыт встречи с пустым ничто субъекта, выражающемся в женской истерике (напомним: именно в женской, ибо мужчина отстоит от субъективности дальше женщины в силу расщепления на личное и социальное, причиняемого ему символической кастрацией).

Аполлинария унизила Достоевского и Розанова, им пришлось в этом унижении нечто познать, что нельзя было сказать прямо. Кьеркегор называл это диалектикой косвенного сообщения: субъективную истину невозможно высказать прямо, высказанная прямо, она станет ложью. Женщина унизила их: истина, постигаемая в унижении, в ниспровержении субъекта, в бессилии пола! Достоевский и Розанов после Аполлинарии отказываются от идеализма и начинают говорить «странно». Достоевский: «Аполлинария – больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны… Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее»; Розанов: «Меня она никогда не любила и всемерно презирала, до отвращения, «Вы меня позорили ругательством и унижением, со всякими встречными и поперечными толковали, что я занят идиотским трудом». «Идиотский труд» — это академическая философия, которой после Аполлинарии Розанов больше не занимался, как и Достоевский после расставания с ней отошел от своей старой литературы.

Кьеркегор, величайший экзистенциалист — где исток его мысли? В помолвке с Региной Ольсен, которую он разорвал и только о которой всю жизнь и писал, никогда прямо не говоря, в чем было дело. Не в том ли дело, что он — как думают многие (например, Лев Шестов) — был просто-напросто импотентом? Из дневников Кьеркегора: «Мне было отказано в физических качествах, которые необходимы для полноценной жизни», «я говорил по этому поводу с врачом моим и спросил его, полагает ли он, что эта ненормальность может быть излечена так, чтобы я мог осуществлять общее. Он выразил сомнение. Тогда я опять спросил его, не думает ли он, что дух человека может своей волей что-нибудь изменить или исправить тут. Он и в этом усомнился. Он не советовал даже мне пытаться напрячь всю силу моей воли – которая, он знал, может все вместе взорвать. С этой минуты выбор мой был сделан. Эту печальную ненормальность (которая большинство людей, способных понять мучительность такого ужаса, без сомнения, привела бы к самоубийству) я воспринял как ниспосланное мне жало в плоть, как мой предел, мой крест, как огромную цену, за которую Отец небесный продал мне силу духа, не знающую себе равной меж современниками». В «Стадиях жизненного пути»: «мое страдание – скучно: я сам это знаю», «не только он мучается несказанно, но его страдание скучно. Если бы не так скучно было, может быть, кто-нибудь принял бы в нем участие», «он чувствует, что не способен к тому, к чему способны все – быть супругом». В «Повторении»: «он чувствует, что не способен к тому, к чему способны все – быть супругом», «я жду бури и повторения. О, если бы пришла буря! Что должна принести буря? Она должна меня сделать способным быть мужчиной».

Все дело в стыде

Какая истина может быть в импотенции, в унижении? Не обстоит ли дело так, что мысль Достоевского, Розанова, Кьеркегора — движется желанием проговорить их секрет и одновременно невозможностью его проговорить? Заклясть его, высказать, не высказывая, «оправдать»? Нечто подобное описал Достоевский: Ставрогин из «Бесов» хочет публично исповедоваться; и все, казалось бы, нормально, кроме одного: эпизода с растлением ребенка. Старец Тихон предостерегает Ставрогина: «смешно выйдет»; люди не примут такого признания, закроются от него — кто в насмешке, кто в негодовании.

«То есть, — подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки… и все, что я говорил о моем темпераменте и… ну и все прочее… понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво, гадливо, нет, не то что гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу?»

Аполлинария Суслова

Явное, вопящее противоречие экзистенциальной тяжести следствия и смешной мелкой причины. Мысль Достоевского и Розанова — и истеричность Аполлинарии. Мысль Кьеркегора — и импотенция. Центр их мысли невидим, ибо если его проговорить — «унижение, бессилие», — то разрушится все здание. Нельзя просто сказать «я импотент» — и передать всю глубину, рожденную этим фактом: «смешно выйдет». Дело не в самом факте импотенции (или какой-то еще причине, не позволявшей Кьеркегору быть вместе с Региной), а в том, что он не мог сказать, почему он не может быть с ней. Не импотенция, а стыд ее проговаривания. Все дело в стыде. Стыдно, потому жалко, смешно, трагедии нет. Трагичное люди любят, смешное не любят.

«Или-или» Кьеркекгора, этот огромный том извивающейся речи и мысли, рожден невозможностью сказать, чем вызвано расторжение помолвки с Региной. «Или-или» — книга решения, рожденная невозможностью решиться. «Записки обольстителя» — одна из частей «Или-или» — это же просто оправдание своей неудачи, бахвальство проигравшего в драке. «Или-или» хочет доказать, что Кьеркегор специально бросил Регину в каких-то высших целях — ан нет, не обманешь. Вот корни двойной рефлексии Кьеркегора: как можно просто сказать о том, что ты не справился с девушкой? Вот она, субъективная истина веры, которая требует этой двойной рефлексии!

Тексты наших авторов — огромная масса, собранная гравитацией невидимой черной дыры, деформирующей язык, тайно организующей его. Тексты Кьеркегора, Достоевского, Розанова — великая философия, но это философия никак не академическая, она «странная» (сравните книги Канта с «Листьями» Розанова, с «Записками из Подполья» Достоевского, «Записками соблазнителя» Кьеркегора).

В их унижении разоблачена стыдная тайна бессилия, уверенность Большого Другого, которого нет, уверенность, держащаяся только нашей верой, переплетением наших желаний, образующих пустую на деле гордость. В их мышлении фаллократия срывается и оголяет постыдную тайну символической кастрации. В фундаменте Символического (культуры, социума…) — кастрация, слабость, унижение: на эту мысль набрели Достоевский, Розанов, Кьеркегор, а точнее: их реальная сексуальная неудача подорвала в них Символическое и они узрели истину — Реальное, которое в норме не видно за Символическим (точнее, Реальное — не-символизируемое, кое можно узреть при срыве Символического).

Подобно формуле Витгенштейна: «о чем нельзя говорить, о том следует молчать» — однако сама эта фраза о невозможности высказывания о несказанном сказана. Принципиально лакановское (и кьеркегоровское) различие истины и знания. Истина в отличие от артикулированного знания (порождаемого, что по Лакану, что по Фуко — системой господства) помечена недосказанностью: наши авторы постигли истину влечения, но истину невозможно высказать прямо, отсюда их языковые выверты. Знание, дискурс есть Символическое, закрывающее Реальное. Дискурс есть инструмент власти над Реальным. Реальное это несимволизируемое, то, что не поддалось дискурсу. Следовательно, истинный дискурс, дискурс, ниспровергающий власть, дискурс, высказывающий Реальное — то, что высказать нельзя — по определению отмечен недосказанностью, не принимает форму знания (косвенное сообщение Кьеркегора, листья Розанова, литература Достоевского; Кьеркегор определял «Или-Или» как «полемический выпад против истины, понимаемой как знание»). Наши авторы поняли, что «сексуальных отношений не существует» (Лакан), что секс не символизируем: отсюда и выверт их речи: выверт несимволизируемого: секрет в том, что говорящие существа совокупляться не умеют.

Почему о сексе нельзя говорить нормально: или мат, или наукообразно, всегда так или иначе неловко? Потому, что секс не вмещается в речь, и именно потому, что в фаллосе речь и тело сопряжены. Истина влечения явлена в бессилии, неудаче, провале, унижении таким же образом, как мы прозреваем продукт труда в той или иной вещи с помощью ошибки. Когда вещь не работает, когда мы замечаем опечатку, баг — мы осознаем, что это продукт человеческого труда, продукт общественных отношений. Видим за вещью социальную машину, создавшую ее, — в ошибке социальная машина являет себя, ее гладкая невидимая работа попадает в поле нашего зрения.

Так в бессилии мы видим символическую машину, создающую фаллократию — и нас всех. Так психоанализ отрывает свои истины у истеричек и невротиков: у субъектов, где машина дала сбой, или в оговорках, шутках — языковых сбоях. Неловкость, промашка, ошибка: вот самое интересное, ибо в сломе механизмов мы впервые обнаруживаем, что механизм вообще есть.

Жижек, «Устройство разрыва»: объект а — не-кастрированный остаток. Объект а — важнейший термин лакановского психоанализа, объект-причина желания, нечто такое, что вызывает само желание, в его отличие от потребности, то есть то, что отличает человека от животного, желание, которое не знает, что ему желать, тем размыкая человеческое существо. В символической кастрации Система хочет подчинить человека, но объект а ей не дается, или точнее — он то, что возникает в неудаче символизации, точка нетождества Символического и Реального (они тождественны только в Воображаемом, в идеологии). Следовательно, именно здесь лежит возможность освобождения от Системы. И именно объект а открывают наши авторы: Кьеркегор: субъективная истина; Достоевский:

«Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту»; Розанов: «Если бы человек все «до кончика» узнал, он подошел бы к стене (ведения) и сказал: «Там что-то есть» (за стеной). Человек говорит. Казалось бы, довольно. «Скажи все, что нужно». Вдруг он запел».

За или против христианства

Я не хочу тут сводить выдающиеся творения к чему-то вроде импотенции или любовной обиды. У многих все это было, но немногие создают великие творения. Мы, конечно, никогда не узнаем, был ли Кьеркегор импотентом, писали бы Розанов и Достоевский так, как они писали, без встречи с Сусловой. Мы тут занимаемся не биографическими проблемами, а некими особыми эффектами текста. Как учил Фрейд, «первичной сцены» вообще могло не быть, а структурно в психике она, однако, являет свои эффекты. Мы пытаемся разглядеть, как тектонические сдвиги истории отображаются в сознании людей. Мы пытаемся разглядеть, как истина фаллократии и христианского свержения фаллократии выходит на свет.

Регина Ольсен

Если у Кьеркегора и Достоевского истина христианского свержения фаллократии служит христианству, в них, так сказать, христианская история осознает самое себя и от «в себе» переходит в «для себя», то Розанов, познав ту же истину, переходит служить врагам христианства. Отсюда его тезис «Иисус — Антихрист». Это весьма важный религиозный пункт: в «Бога» много кто верит, а вот в Иисуса — нет. Иисус — определяющий пункт. Розанов верит в Бога и противопоставляет Ему Христа, а Кьеркегор и Достоевский именно что центрируются на фигуре Христа вплоть до знаменитой формулы Достоевского:

«если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной».

Здесь важна тема религии в психоанализе. Фрейд, как мы знаем, был типичным атеистом в духе XIX века. Лакан был в этом смысле интереснее, но все же, по-видимому, фигура Бога у него сводилась к Большому Другому, то есть тому, которого мы называем Князем мира сего. А вот то, что в лакановском психоанализе ведет к Богу, так это как раз — объект а, точка нетождества субъекта с Символическим, свободное хотенье Достоевского, субъективная истина Кьеркегора.

Любовь: унижение и победа

Женщина, по выражению Гегеля, есть ирония по отношению к Всеобщему. Для наших героев женщина стала сарказмом, стершим мужскую, солидную, серьезную физиономию с их лиц и одарившим совсем особой усмешечкой, совсем особым юродством. Игра желаний, слепая для самой себя: вот что они увидели и разоблачили, оказавшиеся бессильными в нее сыграть и сохранить лицо, не просто проигравшие — униженные в проигрыше.

Александр Смулянский, психоаналитик, в лекции об атеизме говорит: многие мужчины настаивают на детях, а после не воспитывают их, перекладывая все на мать — зачем? Затем же, зачем теряют девственность, заводят «отношения» и пр. — надо показать Большому Другому, что у меня все хорошо, я не девственник, девушка есть, есть ребенок. А потом — к черту, ибо все это само по себе не нужно, это роли, навязанные Большим Другим, чисто социальное требование «быть нормальным мужиком».

«Я нормален»: именно это Достоевский и прочие не могли о себе сказать! Но, как мы говорили в прошлый раз, неудача составляет глубинное ядро фаллократии, все достоинство на самом деле у Большого Другого, а у участников социальной иерархии его нет. Так, прожив внутри себя неудачу пола — подлинную, но невидимую основу фаллократии, — наши авторы вырвались из лап несуществующего Большого Другого. Как христианские «скопцы» именно скопчеством своим преодолевают символическую кастрацию, так же и наши авторы: их унижение ложится поверх структурной неудачи пола, выводит ее на свет и тем снимает его.

Нет большего унижения, чем признаться в любви: любовь — это унижение и отдание себя на произвол другого. Больше подставиться нельзя (механика садомазохизма). Мудрено ли, что именно цивилизация, взращенная на религии любви, создала Достоевского, создала весь этот психологизм и субъективизм, психологический роман и психоанализ и т. д.? Что говорить, если главный символ религии любви — распятие, крайнее унижение? В любви субъекта бросает из края в край, любовь вообще, скажем так, наиболее «субъективна»; и вот ее предел, ее суть, ее тайна — в унижении.

Иоанн Златоуст:

«Где любовь, там истребляется все злое, там нет ни сребролюбия — корня зол, ни корыстолюбия, ни гордости, потому что может ли кто гордиться пред человеком любимым? Ничто не делает столь смиренным, как любовь. Существам любимым мы служим, как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство; для них мы не щадим своих денег, а иногда и телесных сил, — случалось, что за любимого подвергались опасностям».

Да, любовь подрывает гордость, делает тебя рабом, избавляет от рабства денег. Все это наши темы, как видите: подрыв фаллократии, подрыв капитализма. Гуидо Карпи в «Достоевском-экономисте», прослеживая огромную роль денег в творчестве Достоевского, утверждает, что те герои, которые не подпадают под власть денег, также свободны и от власти сексуальности (Мышкин, Зосима, Алеша). И это не случайное совпадение. Но вернемся к унижениям любви.

Разоблачение символической кастрации, унижение срывает мужскую власть, срывает иерархию подчинения. Лев Карсавин, христианский философ, писал:

«Я хочу, чтобы любимая совсем, вся была моею, мною самим, чтобы исчезла она во мне и внешне от нее ничего не осталось. Эта жажда господствования и убийства есть во всякой любви; без нее, без борьбы двоих не на жизнь, а на смерть любить нельзя. Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти любимой во мне. Даже когда я хочу, чтобы любимая властвовала надо мною, т. е. когда хочу ее насилия надо мной, я хочу именно такого насилия, уже навязываю любимой мою волю. Отказываясь от всяких моих определенных желаний и грез, самозабвенно повторив: “да будет воля твоя”, я все же хочу, чтобы она (никто другой) была моей владычицей, умертвила меня, т. е. отожествляю мою волю с ее волей и в ней хочу своей гибели. И уже не она владычествует — я владычествую. В предельном развитии своем подчинение рождает господствование. И в этом пределе нет уже ни того ни другого, а только единство двух воль, двух я, единство властвования и подчинения, жизни и смерти».

Садомазохизм есть прерванное развитие любви (субъект не отдался полностью или не принял полностью другого). Распря между людьми — факт человеческой жизни; в любви — то есть наиболее глубокой, близкой связи — эта распря достигает предела. Но диалектика любви такова, что жажда господствовать над другим достигает предела и предстает подчинением; оба хотят властвовать абсолютно, и их воли к власти сливаются и растворяются друг в друге — так воля к власти исчезает вообще. Прекрасный текст, ибо здесь не забывается, что человек зол, но и показывается, как это зло преодолевается. Не тем, что его отбрасывают, — отбросить его невозможно, а тем, что доводят его логику до конца (Божественная любовь побеждает через распятие, предел зла)! Фаллократия основана на иерархии, власти, подчинении. Здесь показано, как любовь преодолевает ее.

Диктатура женщины, диктатура любви

Бодрийяр в «Соблазне» утверждает: женское — это соблазн, игра и вызов. Женщина — это ничто, бросающее вызов мужской власти, четкости мужской сексуальности. Вот то страшное женское, что разрушает мужское — иллюзию мужского господства. Отсюда и мужская агрессия — прекратить женскую игру, проблематизирующую мужскую власть. Женщина — не-вся привержена фаллическому, и горе тому мужчине, кто увидит то, что не привержено в не-всей фаллическому (оргазму, сексуальному наслаждению и пр.). Серьезность мужчины — и насмешка женщины: насмешка, которая может уничтожить все мужское достоинство в иных деликатных обстоятельствах. Эта-то насмешка (пусть и чисто фантазматическая) управляет текстами Достоевского, Розанова, Кьеркегора.

Достоевский, Суслова, Розанов

Кьеркегор в «Или-Или» пишет:

«Свободное ухаживание мужчины — это вопрос, а ее выбор — это, по существу, лишь ответ на вопрос. В некотором смысле мужчина есть нечто большее, чем женщина, в другом же смысле он есть нечто бесконечно меньшее.

Это бытие для другого есть чистая девственность. Если же она делает попытку стать самостоятельной в своем отношении к другому бытию, которое по сути есть бытие-для-себя, это противоречие проявляется в абсолютной неприступности, — однако даже такое противоречие тотчас же демонстрирует, что собственным бытием женщины является бытие для другого. Диаметральной противоположностью абсолютной самоотдаче выступает абсолютная неприступность, которая, в отличие от самоотдачи, является невидимой как абстракция; об эту абстракцию разбивается все прочее, но сама она при этом не воплощается в жизнь. Женственность приобретает тогда характер абстрактной жестокости. Женщина, уже по самому глубинному смыслу этого слова, является побежденной, тогда как мужчина по самому смыслу этого слова является победителем, — и все же победитель сам склоняется перед побежденной».

Куртуазная любовь — любовь персонализированная, то есть христианизированная — есть диктатура возлюбленной над возлюбленным, диктатура женщины, диктатура любви (о жестокости куртуазной любви писал Жижек в «Устройстве разрыва» и много писал Лакан). Истина полового бессилия, истина кастрации — это истина о том, что в истоке человеческого — нехватка. Наши мыслители разоблачили серьезность и самонадеянность фаллократии.

Объективный комизм

Почему нельзя сказать просто «я импотент», «женщина унизила меня», «я не могу позволить себе серьезную физиономию» — потому что это не передаст всю сложность и объем экзистенциальных переживаний, вызванных на свет этими фактами. Как мы уже говорили, значимость следствий потеряется в ничтожности причины. Отсюда и диалектика косвенного сообщения.

Почему так много шутят на «эти темы»? Здесь есть своего рода объективный комизм, комизм несовпадения «чувств» и «органа». Эрекция стилистически несовместна с любовной поэзией. Какой-то болезненный комизм, усмешечка Достоевского, Розанова, Кьеркегора рождена осознанием этого комизма. Субъект, по Лакану, — противоестественный гибрид несовместимого — секса и языка: ничтожность причины (фаллос) и значимость следствий (психика). «Психосоматическая проблема»: в сущности, ведь это комедия — «животное, которому приказано стать Богом» (Василий Великий), «я червь, я бог». Комизм истории: бессмыслица материального сопрягается со смыслами социального. Комизм смертности: «значимость» жизни — и тот очевидный факт, что мы умрем, сгнием в земле. Комизм желания: потенциальная бесконечность человеческих устремлений — и актуальная конечность наших сил, просто реальных возможностей, усталость.

Жижек в «Устройстве разрыва» пишет, что «комедия христианства» уничтожает античную трагедию. Как? Не в силу хеппи-энда, хотя он есть (Воскресение, воскрешение мертвых, Новый Иерусалим), на более фундаментальном уровне. Трагедия сохраняет минимальное достоинство героя, сохраняет за ним «серьезную физиономию», «возвышенное». Христианство же знает субъекта в полном унижении, в полной потере достоинства (Распятие, блудницы, мытари, вообще грешность субъективно и страдание объективно). И вот любить можно и нужно такого субъекта — в унижении. Трагического героя уважают, им восхищаются, преклоняются; с униженным не так: но его можно любить.

Книга Осии уподобляет Господа — мужу, а Израиль — жене. И вот оказывается, что Израиль изменяет, унижает Господа, Осия женится на блуднице. Книга Осии — образцовый любовный текст с его пересечением угроз и обещаний: «я тебя люблю, все дам», «я тебя уничтожу, проклятая». Ветхий Завет знает Бога как обманутого мужа, Новый знает Бога как распятого преступника.

Само бытие-христианином это бытие-в-унижении по апостолу Павлу:

«Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков.

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне».

Гете так обосновывал превосходство христианства над античностью, цитирую по «От Гегеля к Ницше» Левита:

«Христианство потому превосходит античную сакрализацию жизни, что оно позитивно включает в себя еще нечто, что очевидным образом противится жизни. Оно учит нас признавать божественным также и отвратительное, ненавистное, то, чего следует избегать: «низость и бедность, издевательство и презрение, позор и нищету, страдание и смерть», и учит даже любви ко греху и преступлению как к тому, что ведет вперед».

Античность обожествляла прекрасное, возвышенное, героическое; христианство даровало божественность всему, включая унижение. Оно не отрицает мир, но принимает его, как никакое учение ни до, ни после. Принимает полностью вплоть до отвратительного. Это есть действие любви, согласно цитате из Златоуста, приведенной выше: «существам любимым мы служим, как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство».

Это действительно важный религиозный момент: вот, скажем, вроде как монотеизм был известен и вне библейской традиции. Нет, — говорит Лосев в «Итогах тысячелетнего развития»:

«Для настоящего и правильного неоплатоника христианство было просто атеизмом, поскольку христиане признавали какого-то непознаваемого бога, превосходящего собою все мироздание и в то же время оказавшегося простым человеком в условиях максимального человеческого унижения. Таким образом, даже и в этой максимальной абстракции греческой философии античные философы не вышли за пределы прекрасного и одушевленного, но чисто материального и вещественного космоса. Однако античный чувственно-материальный космос вовсе не есть личность. Он является не чем иным, как обожествлением вполне безличной природы. Следовательно, ни о каком монотеизме здесь, не могло быть и речи».

А этот прекрасный и одушевленный космос — Бог философов — есть не что иное, как космос господ и рабов. Лосев, реконструируя «прекрасную» античную культуру, находит в ее основе просто-напросто рабовладение. За всеми мистериями, мифами, метафизикой скрываются господа и рабы. И вот христианство выставляет Бога Распятым.

Как чудесно пишет Жижек, само наше богоподобие заключается в страданиях, богооставленности и смерти Христа. Я страдаю — как и Христос, я не чувствую Бога — как и Христос на Кресте, я умру — как умер Христос. Точка тождества меня и Бога — в унижении.

Комизм в том, что мы ожидаем нечто страшное, какую-то возвышенную тайну, а тайны никакой нет. Есть смешная слабость, так как Бог оказывается «просто» человеком, при этом «простым» человеком. Так, вопреки всем эзотеризмам, нет ничего более известного на свете, чем Евангелие. В Церкви нет «посвященных». Наше учение знают все — кто хочет, во всяком случае. Так психоанализ различает Реального Отца и Символического Отца. Последний — грозный, запрещающий, устанавливающий законы, карающий и пр. Первый — тот слабый мужчина в гараже, который не знает, что ему делать. Его не видно за Символическим.

Поэтому люди так любят выставлять свои страдания, они — хороший капитал, повод для гордости, оправданий, претензий. Люди прячутся за ними — прячут свои маленькие тайны, подлинную основу себя, подлинную смешную, нелепую, отнюдь не возвышенную причину.

А христианство выиграет потому, что оно изначально исходит из положения страдания, боли богооставленности, унижения, слабости, грешности, из места, где гордыне нет места. То есть из самого фундаментального. Как писал об этом Владимир Соловьев (у которого была своя весьма своеобразная философия любви):

«Я определяю человека как животное смеющееся. Животные не смеются, потому что видят в окружающей их природе действительность, они не могут отнестись к ней критически. Человеческий ум, напротив, простирается бесконечно далее всех физических представлений и явлений. Человек носит постоянно в голове своей весь запас идеальных представлений, которым измеряет совершающиеся перед ним факты, и, если какое-нибудь событие не соответствует идеальному представлению, он смеется. В этой особенности человеческой природы лежит корень метафизики и поэзии. Следственно, человек может быть назван животным смеющимся, поэтизирующим и метафизирующим, что в сущности одно и то же. Поэзия вовсе не есть восхваление действительности, а скорее критическое отношение к ней во имя другой действительности, более истинной. Сущность метафизики тоже заключается в серьезной насмешке над видимой действительностью».

Комизм, иными словами, вписан в само устройство человеческого существа. С одной стороны, в сознание встроена «презумпция смысла», а с другой — сознание обнаруживает, что никакого смысла в мире нет. И это смешно. Ведь шутка есть логический сбой, обнаружение несовпадения. Мы тут исходим из гипотезы, что некий перебой, поломка в половой сфере дает возможность выйти на свет истине. Но исходя из того, что мы сказали выше, возможность всех нас как разумных существ обосновывается изначальной несовместимостью пола и языка. Такой вещи, как «нормальное совокупление», не встречается у людей, как уверяет нас Фрейд. А Соловьев писал, что совершенный мужчина не может найти своего идеала в женщине: приходится любить «богиню» — Софию. Не что иное, как «идеал» перекрыло для Соловьева возможность «нормальной личной жизни». И в конечном счете комизм этот первично дан в коротком замыкании полового и символического. Самая возможность таких вещей, как язык, религия, метафизика, поэзия зиждется на этом смехе, на этом коротком замыкании.

Более внимательное чтение Кьеркегора отложим на потом; в следующий раз — «София» Соловьева, пример того, как философ, находясь в тех же условиях, что и наши сегодняшние авторы, в отличие от них не смог, однако, принять истину.