«Вера в большом городе. Диалоги о жизни, в которой есть место Богу» — живое свидетельство веры и присутствия Бога в мире, непридуманные истории о том, как порой неожиданно Христос стучится в сердце человека.

В книге, вышедшей в издательстве «Никея», собраны беседы телеведущей Тутты Ларсен и режиссера Валерии Германики с популярными музыкальными исполнителями и известными писателями, общественными деятелями, врачами, священнослужителями, монахами и многими другими. В каждом диалоге уникальный путь к вере и осознанной жизни с Богом. Эти искренние рассказы цепляют до самых глубин души.

Предлагаем вашему вниманию беседу из этой книги.

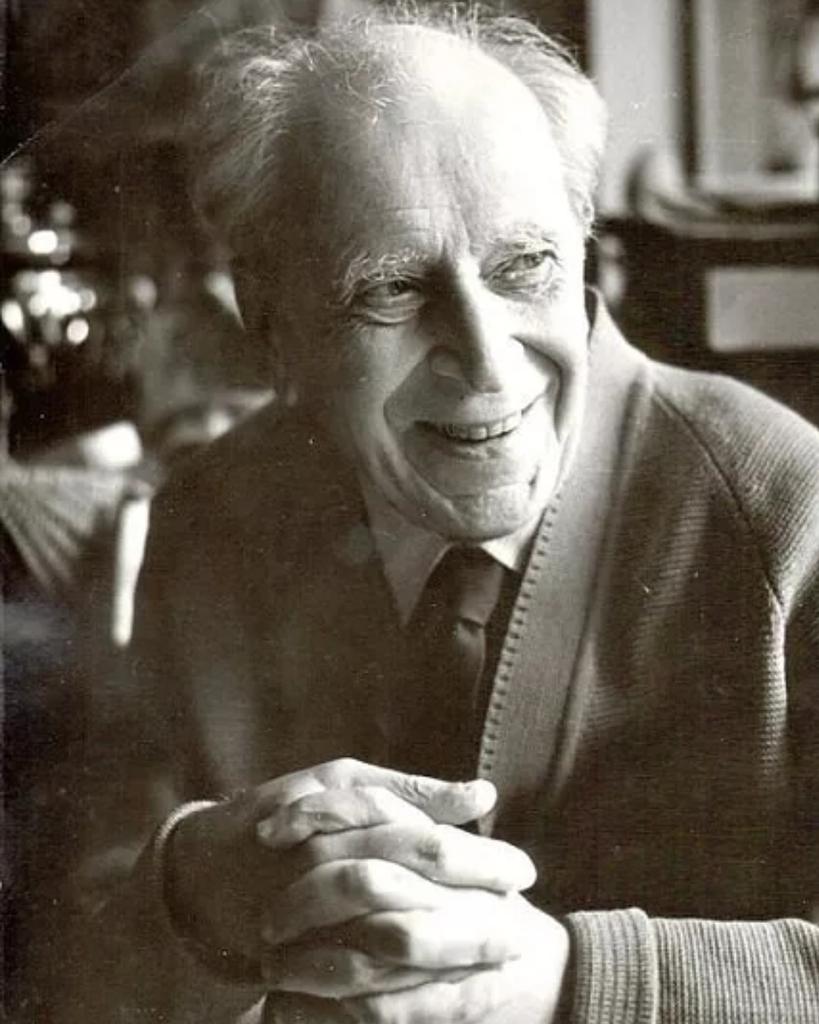

Евгений Водолазкин — филолог и писатель, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера», автор романов-бестселлеров «Лавр», «Авиатор», «Соловьев и Ларионов», «Брисбен».

В одном из рейтингов занял 25-е место в списке лучших русских писателей — самое высокое среди ныне живущих авторов. А еще Евгений Германович — верующий человек, который умеет сказать о Боге настолько ненавязчиво, что хочется прислушаться.

Валерия Германика: Чтобы снять фильм, мне нужно минимум 30 миллионов рублей и 70 человек. При этом я зависима от очень многих людей. Я все время думала: вот хорошо писать — все себе в голове придумал, не затратно, ничего не требуется, кроме бумаги и ручки.

Евгений Водолазкин: Да, это так. Покойный Алексей Герман как-то сказал, что иногда ему кажется, будто кино — не искусство, потому что зависит от слишком многих людей и обстоятельств. Он это говорил, конечно, полемически преувеличивая. Но вы правы в том, что писательство — предельный индивидуализм в стиле, в организации труда. Все зависит только от тебя — садись, дорогой, пиши!

В. Г.: Выгодно же!

Е. В.: Но доход не тот — с кино не сравнить.

В. Г.: Некоторые пишут сценарии за 100 тысяч долларов.

Е. В.: Да, бывает, но в этом случае надо идти в сценаристы и сразу становиться знаменитым.

Творчество как заявление: «Я есть»

В. Г.: Сейчас все, кому не лень, занимаются творчеством. Каждый второй у нас — режиссер, а каждый первый — фотограф…

Е. В.: Мне вообще кажется, что фотографов стало больше, чем людей. Дикое количество материала — все что-то снимают, выкладывают. То же самое с писателя ми. Однажды Сергей Чупринин, редактор «Знамени», спросил меня: «Женя, вы знаете, сколько у нас писателей?» В СССР в какой-то момент было 12 тысяч членов Союза писателей. А сейчас, по словам Чупринина, — 700 тысяч. Столько людей в России позиционируют себя в качестве писателей! Наступила новая эпоха. Дело в том, что писатель раньше как-то «сертифицировался». Качество подтверждалось признанием. Как в России, так и за границей. А теперь достаточно повесить на сайте «Проза.ру» свой текст, — и ты писатель, и никто тебе не возразит.

В. Г.: Как говорится, в газете пропечатал — и готово!

Е. В.: Раньше газета была сертификатом качества. А сейчас он не требуется.

В. Г.: А когда творчество становится искусством? И становится ли? Может, остается просто работой? Для меня творчество — это когда я, к примеру, стихи пишу или рисую картины дома.

Вы говорите о творчестве в бытовом представлении. Здесь, в Пушкинском Доме (где проходила беседа. — Ред.), я занимаюсь исследованиями древнерусской литературы, это моя работа. Но мои книги — тоже работа.

В. Г.: Не могу сказать, что я занимаюсь чистым творчеством. Для меня это тяжело.

Е. В.: А кто говорил, что будет легко? Творчество — тяжкий труд. И не сказать, что в былые времена этого труда было меньше. Просто о нем меньше говорили.

В. Г.: Да половина России читать не умела!

Е. В.: Творчество не всегда было связано с грамотностью. Люди по-другому творили, скажем, наличники вырезали красивые. Где сейчас наличники? Это труд, который переходит в творчество, а оно с алфавитом не связано. Есть творчество, значимое только для самого человека. Да, он таким образом самоутверждается, но в этом ничего плохого нет. Это часть человеческой природы. Человек носит образ Божий. Бог — Творец, и человек — творец.

В. Г.: Человеку надо реализовать себя?

Е. В.: Да. Однажды в Берлине подруга-немка позвала меня на выставку русских авангардистов. Там висели картины, на которых были написаны тексты. «Как жаль, что я не понимаю по-русски!» — посетовала моя спутница. А я ответил: «Твое счастье, что не понимаешь, там такая ерунда написана!» — «А для чего все это? Все-таки творчество…» — «Да, это творчество! Все ради того, чтобы объяснить, что „ich bin“ — „я есть“». Таково право и почти обязанность каждого человека — заявить о себе. Последний экспонат выставки представлял собой дверь с глазком. К ней стояла очередь, каждый смотрел и отходил немного удивленный. Когда мы подошли к глазку, то увидели, что на стене написано: «Ich bin» — «Я есть». В этом вся суть экспозиции. Ее участники не умели рисовать, они могли лишь издать отчаянный вопль: «Ich bin!» — честно признавшись в том, что, кроме такого заявления, никто не собирается ничего делать. Право на такой крик имеют все. Другое дело, становится ли это искусством? Вовсе не обязательно, чаще всего — нет. Но творческое начало рвется из человека.

Творчество — категория, которая не зависит от внешних оценок и влияний. Это то, что ты растишь и лелеешь в себе. Я уже приводил пример с наличниками. Допустим, ты их вырезаешь — это твое творчество. Красивые они или нет, они твои, и становятся частью твоего дома. А искусство — это уже общественное признание творчества. Могут признать или нет. Или оценят через двести лет, такие случаи бывали.

Отработать свой дар

В. Г.: Обстоятельства — это Божья воля?

Е. В.: Обстоятельства конструируются обычно окружением, но чаще всего, наверное, самим человеком. То есть он чаще всего сам «заваривает кашу». Человек имеет свою волю, но она теряется среди других воль, эти векторы пересекаются. Люди, как блохи в банке, — скачут в разные стороны, а общего движения нет. Можно говорить о том, что Божья воля — это скрещенье воль, которое дает какой-то результат.

В. Г.: Вот, к примеру, я связана с людьми на съемочной площадке. Один опоздал, другой подвел меня, а полученный результат выходит под моим именем. Иногда думаю: так зачем я вообще занимаюсь режиссурой? Была бы лучше писателем!

Е. В.: Все впереди. В отношении вас я уверен: наверняка рано или поздно получится. И это не комплимент. Но вообще писательство — это не умение водить пером по бумаге, а состояние души. Это энергетика и знание, что нужно сказать. Я знаю очень хороших писателей, которые довольно спокойно относятся к самому творческому процессу. Надо просто сесть и писать. Иногда я выступаю на филфаке (туда люди часто приходят, чтобы стать писателями, хотя и не признаются в этом), так вот, я им говорю, что полученные здесь навыки не приблизят их к цели. Может, лишь дадут немного техники. Однако писатель «созидается» в другом месте. Вероятно, там, на небесах. Причем он может сформироваться к сорока годам, а к пятидесяти снова стать тем, кем был.

В. Г.: Я знаю таких людей! Вот Артюр Рембо: в шестнадцать он начал писать стихи, а в девятнадцать муза его покинула, он торговал коврами, оружием. Почему так происходит? Забирает ли Бог назад Свои дары? Или сам человек все теряет?

Артюр Рембо (1854–1891), французский поэт

Е. В.: Бог может и отнять то, что дал. Вспомним притчу о талантах. Хотя если мы откроем Библию, то там найдем самые разные варианты. Но, в общем, все дело в том, что дары надо отрабатывать. Не нужно думать, заберут у нас их или не заберут, а надо трудиться. Сейчас я заканчиваю роман, где рассказываю о человеке, который многого достиг, но в какой-то момент может все это потерять. И что делать дальше, как жить? Когда человек теряет возможность заниматься любимым делом, он обходными путями может прийти к чему-то новому. Знаете, как бывает: у того, кто теряет зрение, обостряется слух.

Тот, кто перестал творить, идет одним из двух путей. Путь вниз, когда ты просто не можешь писать; наступает своего рода «импотенция». А есть путь вверх. Меня когда-то потрясла история Фомы Аквинского, самого глубокого ума Средневековья, который писал-писал, а потом перестал. Его спросили почему, а он ответил: «Я видел то, перед чем все мои слова — как солома». То есть ему было видение. А это уже другой уровень, выше искусства и выше слов.

В. Г.: Кто виноват в том, что творца покинуло вдохновение?

Е. В.: В конечном счете, ответ в самом человеке. Он получает дар благодаря каким-то своим качествам и расстается с ним тоже из-за каких-то своих качеств. Бог действительно дает человеку свободу. Поскольку Он абсолютное Существо, Его дары абсолютны, и наша свобода абсолютна. Но свобода Бога все равно больше человеческой. Это как две прямые, которые идут параллельно и вроде бы не пересекаются, одна на другую не влияет и не стесняет ее свободу, но одна постоянно бежит над второй. Вот эта прямая — воля Божья. На самом деле, мне кажется, что Его воля вмешивается в события тогда, когда человек об этом просит и когда этого ждет. Вот я, к примеру, когда молюсь, никогда не прошу помочь мне писать. Это мое дело, я мужчина, и должен выполнять свою задачу, а не просить. Но когда речь идет о здоровье — я прошу со слезами, потому что это за пределами моих возможностей.

В других случаях Его воля проявляется как некое страшное наказание. Бывает, кто-то теряет человеческий облик и, образно говоря, превращается в некую каракатицу, так что приходится уже вмешаться высшим силам.

Собрать «лайки» на небесах

В. Г.: Вам нравится то, что вы делаете? Вы влюблены в свои книги?

Е. В.: Я бы не сказал, что влюблен. Причем не потому, что я стесняюсь признаться, был бы влюблен — признался бы. Написав роман «Лавр», я расстроился. Вначале он мне виделся гораздо лучше, а то, что получилось, оказалось ниже планки, которую я сам себе поставил. Хотя все тут зависело только от меня. В общем, не могу сказать, что я очень люблю свои тексты. После того, как их заканчиваю, всегда становлюсь к ним равнодушен.

В. Г.: Но ведь вы, если недовольны, можете заявить: «Я не готов это выпустить в свет». Можно бесконечно переделывать книгу.

Е. В.: Я ленив и ничего не переделываю. Есть вещи, которые мне нравятся одно время, а потом приходит равнодушие.

В. Г.: Вам хочется получить признание?

Е. В.: У меня много наград и премий — и российских, и международных. Этого всего жаждешь на первом этапе. А потом уже думаешь о других «призах». Мне действительно хотелось бы остаться в чьей-то памяти. Со временем желаешь уже чего-то большего, чем премия в три миллиона рублей или газетная публикация.

В. Г.: Остаться в чьей-то памяти — это сопоставимо с мировым признанием?

Е. В.: Это надмирное признание!

В. Г.: Вы хотите получать «лайки» на небесах, а не на земле?

Е. В.: Да, «лайки» на небесах — отличное определение. Но случаются и земные радости: есть значимые для меня люди, если они похвалят то, что я делаю, мне очень приятно. Но существует и довольно большое количество ругателей. Я спокойно к этому отношусь, понимаю, что они пишут не обо мне, а о себе. Хотя к конструктивной критике я прислушиваюсь и думаю: «Прав, прав…» Но дело тут еще и в возрасте. Если бы успех пришел ко мне в молодости, я бы «балдел» от того, что меня все время о чем-то спрашивают, берут интервью, автографы, снимают со мной селфи. Но это игрушки для молодых, для тех, у кого вся жизнь впереди. А когда, что называется, не на ярмарку едешь, а с ярмарки, когда уже видишь, как говорил Бродский, чем все это кончается, то стремишься к другому — к преодолению смерти, хотя бы таким иллюзорным путем.

В. Г.: А какие «инвестиции» вы делаете в жизнь вечную?

Е. В.: Я помогаю людям разными способами. Пишу о том, что, как мне кажется, кому-то может помочь. О том, что когда-то было моей личной проблемой и причиной внутренних драм. Когда я это описываю, мне кажется, что кто-то учтет мой опыт и избежит отчаяния. И, кроме того, я пересматриваю свое прошлое. С возрастом человек очень меняется.

Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то произнес фразу, которая по молодости мне казалась немного пафосной. Он сказал, что в молодости надо вести себя так, чтобы не было больно в старости. Очень часто хочется что-то переиграть, переснять. А ничего сделать уже нельзя. Вспоминаются какие-то события или поступки, которых ужасно стыдишься. Ты над кем-то издевался, смеялся, бросил, предал — и все это становится заметнее к старости, и начинает сверлить дыры в мозгу. При том, что казалось уже позабытым.

В. Г.: Разве покаяние не стирает память о бывших грехах?

Е. В.: По большому счету, стирает. Так должно быть. Вы правы в том, что, в конечном счете, это все загладится по милосердию Божьему. Но для меня болезненно, что я не могу попросить прощения или вынужден мысленно просить прощения у кого-то, кого я обидел. Владыка Антоний Сурожский рассказывал такую историю: к нему однажды пришел белый офицер и признался, что случайно убил свою невесту. Она была с ним на поле боя и оказалась на линии огня, когда он стрелял, и он попал в нее. «Я исповедовался, мне отпустили грехи, — говорил этот человек, — но легче мне не стало». И тогда владыка Антоний дал неожиданный для православного митрополита совет: «Вы исповедовались перед Богом, но Его вы не убивали. А вы пробовали попросить прощения у своей невесты?» Офицера поразила эта мысль, и он ушел, а через несколько дней или недель вернулся и сказал: «Вы знаете, я попросил у нее прощения, и теперь мне стало легче».

Отвоеванный кусок неизвестности

В. Г.: Зачем искусство людям? Вот, например, Адам и Ева вроде нормально существовали без этого. Просто приносили жертвы, рожали детей, возделывали землю…

Е. В.: В раю им действительно не нужно было искусство. В раю его нет, я полагаю. Бытие и так обладает полнотой. От Адама ничего не было скрыто, он имел абсолютное знание, ему не нужны были ни науки, ни искусства. Искусство начинается тогда, когда часть подлинного бытия уже не видна. Это один из путей познания мира. Когда человек лишился полноты знания, чувства, жизни, он начал стремиться к тому, чтобы ее вернуть. Ведь что такое наука и искусство? Это стремление отвоевать у неизвестности какой-то очередной кусок. Наука — физическое знание. Искусство — метафизическое знание, как вера и религия.

Возьмем литературу — мне она ближе. Думаю, вы согласитесь, что литература, как и кино, — это попытка выразить невыразимое. Существуют вещи, которые невозможно описать, а ты вдруг находишь для них слово. Бывает, что невыразимое можно почувствовать сердцем чуть-чуть, но назвать не получается, не получается думать о нем или сказать о нем кому-то. А литература (и искусство в целом) дает имена, как Адам давал имена в раю животным. Приведу свой любимый пример: Набоков — человек, очень далекий от Бога, — описывает страх смерти у героя, который не верит, что его что-то ждет за гробом. При этом автор использует выражение «раковинный гул вечного небытия». Знаете, тот самый гул, который мы слышим, когда подносим раковину к уху.

В. Г.: Человек предчувствует ад?

Е. В.: Это сложно выразимое явление, которому писатель дал имя, и мы теперь можем им пользоваться.

В. Г.: Вы не боитесь, что вас покинет способность давать имена вещам?

Е. В.: Я не боюсь, но знаю, что такое может случиться. Речь идет не о способности складно составлять слова. У человека должно быть то, что немцы называют Strahlung — особая энергетика, заставляющая лампочки загораться или, наоборот, лопаться в его присутствии. Я задаю себе вопрос: есть ли еще во мне это? И было ли вообще? Знаю людей, которые встают утром и вдруг видят — ничего не осталось. Как поет Гребенщиков, «я вышел духовный, а вернулся мирской», хотя всего лишь пошел за сигаретами. Вдруг в одно прекрасное утро человек обнаруживает, что в творческом смысле ничего собой не представляет. Огонь погас. И что делать? Об этом я как раз пытаюсь написать. Это очень частая история, особенно в литературе. Некоторые честно говорят: «Все, приехали, я ничего не могу, буду заниматься чем-то другим, веники вязать». Человек начинает идти по этому пути и иногда достигает каких-то результатов.

Записочки к Богу

В. Г.: Зачем Богу наши книги, фильмы? Зачем Ему мой приз Каннского кинофестиваля? Одно тщеславие!

Е. В.: А зачем Ему наши молитвы?

В. Г.: Молитва — это диалог: я разговариваю со своим Отцом.

Е. В.: А разве наши книги — не диалог? Я убежден: то, что я пишу, — это мои записочки к Богу. Это просьбы. Он видит: «Вот чего парень боится; вот что его волнует. И Я ему помогу». Надеюсь, Бог так на это смотрит. Так что это все вещи значимые, если сам к ним серьезно относишься. Но если ты пишешь, скажем, пятьдесят сценариев в год, просто чтобы денег «срубить», тогда это не «записочки».

Думаю, для Бога и Каннский фестиваль имеет относительное значение. Фестиваль — лишь признание того, что вы сделали. Вы создали прекрасную вещь. И она будет оценена и вашим Небесным Отцом, и каннскими мэтрами.

В. Г.: Бог принимает мою молитву, а люди не понимают моего фильма!

Е. В.: Как говорил любимый мной Лесков, «никто не знает, кто в каком расчислении у Господа».

В. Г.: Почему люди не бегут помогать, когда ты страдаешь и взываешь о помощи через свои произведения? Когда я нуждалась в поддержке и кричала об этом в своих фильмах, меня осуждали.

Е. В.: Я не думаю, что никто не хотел помочь. То есть это, к счастью, не правило. Может быть, вам просто не повезло. Но в целом, если взглянуть на жизнь в ее трагическом измерении, то увидишь, что в трудные минуты человек всегда оказывается наедине с Богом. Его как будто отделяет от других стеклянная стена. Ты показываешь, что тебе плохо, а люди ходят вдоль стены. Некоторые (даже большинство) не видят тебя, а другие видят, но не могут подойти — им мешает стена! В какие-то роковые мгновения — на операционном столе или в бою — человек один. Даже если существует много любящих и молящихся за него, они не в состоянии его коснуться или уберечь. Помочь они могут только молитвой. Из этого надо исходить.

Веру не навязывают, ее показывают

В. Г.: Есть стереотипы, которые мешают осознавать, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. Скажем, считается, что православная женщина должна ходить в юбке, в платке. Я говорю подруге: «Зайди за мной в церковь». А она мне: «Я не в юбке, меня в храм не пустят!» Это преодолимо? Что делать со сложившимися в обществе представлениями о Церкви?

Е. В.: Я понимаю, о чем вы говорите. Это очень сложная проблема. Насколько далеко Церковь идет навстречу общественным переменам? И идет ли вообще? Здесь, как с лекарством, самое главное — чувство меры, правильная пропорция. Если Pussy Riot вошли в храм, священники не могут к ним присоединиться — это будет неправильная позиция. Но им стоит подойти к девушкам и спросить: что с вами происходит? Чего вас так колбасит-то? Или возьмем для примера некоторые западные церкви, особенно протестантские. Нет конца реформации! Они не подтягивают паству к себе, а спускаются к ней и растворяются в ней, ничем от нее не отличаясь. А священник должен отличаться. И церковное пространство должно отличаться от нецерковного. Поэтому ты и не придешь в плавках на литургию. Нужно найти баланс между меняющимся временем и вечностью, которую представляет Церковь. Церковь — она и здесь, и не здесь. И нездешнее должно быть представлено.

В. Г.: Но если у меня виски уже побриты и татуировки сделаны, что же мне теперь, не молиться?

Е. В.: Молиться и спокойно идти в храм. Когда входит такой человек, часто старушки начинают его дергать, и это может повлиять на его впечатление. Старушки — страшная сила! Но к ним надо относиться с милосердием. «Должность» у них такая.

А человек нуждается в понимании. И если ты видишь в его глазах поиск, если он не стремится никого оскорбить (такое тоже бывает), то надо его обнять и говорить с ним до тех пор, пока он не выговорится или пока не поймет, что он не один. Нынешняя Церковь вышла, как и все мы, из советского «плена», и она ищет себя сейчас. Ее члены — не с Марса, и они совсем не святые.

И еще важный момент. Мы живем в такую эпоху, когда ничего никому не надо навязывать. Все всё знают. Знают тексты Священного Писания, хотя бы слышали. Людям надо показывать мир церковный, мир святости, как бы говоря: «Есть такой путь, по нему можно следовать, а можно и не следовать. Это зависит от твоей свободной воли, которая реализуется в выборе. Каждый твой шаг — выбор. Ты сам решаешь, будешь что-то делать или нет. Есть святость. Достичь ее очень трудно; наверное, большинству неполезно даже пытаться «стать святыми» — это приведет к надрыву. Но есть направление движения — хочешь, иди. Допустим, я не тот, кто способен в больших количествах делать добро, но уменьшить количество зла я могу. Я стараюсь отвечать за себя, стараюсь блюсти себя по мере сил. В общем, тащить насильно никого нельзя. Свободный человек должен добровольно выбрать, быть ли ему в Церкви.

В. Г.: Спасибо большое, Евгений, за беседу. Будем собирать «лайки» на небе, а не на земле.

Е. В.: Да, не в сетях, которые на нас наброшены.

Из книги «Вера в большом городе. Диалоги о жизни, в которой есть место Богу». — М.: Никея, 2021.